前の10件 | -

ゆくとしくるとし

テレビの画面にでてきたのは二人組の漫才師「ゆくとし くるとし」

「なあ。今年はどんな年だった?」

「僕には365日だったかな」

「かなじゃない。誰にとっても1年は365日なんだ」

「地球も大変だ。365回もくるくる回るんだから……365回転ルッツだ」

「・・・?」

「地球は…後ろ向きに氷上をスーッと滑りながら跳び上がりのモーションに入る。次の瞬間。片足のトウを突き回転しながらジャンプするんだ。1年の間に365回転だ」

「くるくると?」

「そう。大晦日の真夜中に1度休んで元旦の朝にはまた1回転目から始めるんだ…ふう、タフだぜ地球は」

「初日の出くるくる。目が回らないのか?」

「大丈夫。地球はベテラン選手だ。かなりのベテランだ」

「ベテランの地球がくるくると」

「そう。時速1700kmで」

「シートベルトは?」

「もちろん必要だ。アンチロック・ブレーキ・システム(ABS)のない地球は急ブレーキを踏むかもしれない」

「そんな・・・」

「地球がブレーキを踏んでも安全なように…地軸は傾いているんだ」

「マエストロが振る指揮棒のように?」

「そう。地軸の傾きがソナタ形式で奏でる第4楽章クライマックスが大晦日なんだ」

「ブラボー」

「アンコールはないけどね」

「毎日は二度と戻らない」

「Every day is a new day」

「年老いた漁師は今日も海へと向かう・・・」

***

年老いた自転車乗りはレースから足を洗って数年がたちました。

今年はグランフォンド(山岳コースをメインとした長距離系ロングライドイベント)に5回参加しました。

2017年9月17日開催の「八甲田グランフォンド」はきつかった。

台風18号が東北を直撃する前日。雨は降らなかったが強風の中を走った。

どこを?

往路:青森公立大学(青森市)→八甲田山登り(萱野高原〜酸ヶ湯温泉方面)→八甲田山下り→奥入瀬渓流上り下り→十和田湖

復路:違うルートで十和田湖→奥入瀬渓流上り下り→八甲田山登り(谷地温泉〜田代平〜八甲田温泉)→八甲田山下り→青森公立大学(青森市)

強風区間横風で側溝に落下した人や……etc.

走行距離は140㎞とそんなに長くはない割に

獲得標高が2807mなので足が削れらました(汗)

八甲田酸ヶ湯温泉エイドステーション

十和田湖エイドステーション

** *

2016年03月マルがひょいと出て行った。

2016年07月保護猫2匹がやってきた。

リビア山猫のようなキジトラは雌猫「メメ」

気むずかしくてなかなか近寄ってこないが猫じゃらしで遊びたくなると大声で鳴いて

「遊んで〜遊んで〜」と要求する。

メンドクセーけど可愛い娘。

2017年12月で2歳6ヶ月

サバシロ顔面ハチワレ雄猫「ニケ」

人なつこくってうるさくっていつも動き回っている。

ネズミの玩具を飲み込んで腸閉塞になってるのに診察のとき気持ちよさそうにお腹を触られていた。

メンドクセーけど可愛い息子。

2017年12月で1歳7ヶ月

***

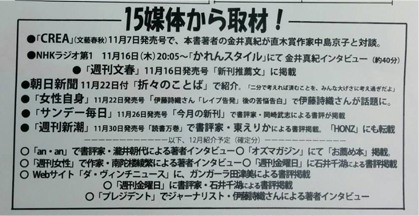

ここからは宣伝です。

ステマでも釣りでもありません。

完全無欠な宣伝です。堂々とした誘導です。

ボクの畏友「金井真紀」(http://uzumakido.com)

彼女の最新刊「パリのすてきなおじさん」が好評です。

『難民問題、テロ事件、差別の歴史……。 世界は混沌としていて、人生はほろ苦い。 だけどパリのおじさんは、今日も空を見上げる。 軽くて、深くて、愛おしい、おじさんインタビュー&スケッチ集 中島京子さん推薦! 「パリは人種のるつぼ、おじさんのサラダボウルだ。 読めば21世紀の隣人の姿が浮かび上がり、 クスクスも赤ワインも、より味わい深くなる。」』(内容紹介)

ああ。

かつてはボクの駄文ブログにイラストを描いてくれたフリーライター兼イラストレーターが

今じゃ著書5冊の作家兼絵師と職業欄が漢字でうまるあっぱれな展開になっております。

各誌に素敵な書評が載ったのですけど著作権もあるのでここでの紹介は控えます。

10月24日発売で既に三刷の展開となってますが・・・

発売当初は不安にかられた作家はボクにアマゾンレビューへの書評投稿を依頼してきまた。

以下は投稿者名「まる」で書いたボクの駄文です。

【著者の得意技連発にニヤニヤ】

本著「パリのすてきなおじさん」でも相変わらず各章のタイトルにしびれる。

前著『はたらく動物と』で僕が気に入ったのは

盲ろうの方と盲導犬の章に付されたタイトル

『自由とは ビールを 飲みにいく夜道』 だった。

暗い夜道を相棒盲導犬となんの気後れも気張りもなくフラリとビールを飲みに行く軽やかな描写に揺れる風の心地を感じた。

今回は各章のタイトルが「パリのすてきなおじさん」たちが著者の前で発した一言になっている。

「二分考えれば済むことを、みんな大げさに考え過ぎだよ」

「人生を学んでいるあいだに手遅れになる。大事なことを後回しにするな。」

「生まれ育った国にはもう帰らない。だからこそぼくは母国語を学ぶ」

「どこにだって、いいやつもいるしバカもいる。」

「選択肢はひとつ。前を向いて生きていくしかない。」

「大事なのは将来ではない。いまですよ。」

タイトルが目に飛び込む。

著者がパリで採取したおじさんたちの言葉。

インタビューされた”おじさん”はどこでこの科白を言うんだろ?

どんな話しの内容で、どんな展開で、どんな表情で言うんだろ?

ドキドキワクワクしながら読み進める。

その台詞は宗教でもなく哲学でもなく好きなことを好きなようにやってきた人間の内部で醸成された言葉。好きなことを続けてきた日々。ある者は軽やかに、ある者は地道に、ある者は頑固にやってきた。

ふふ。好きなことをやってこないと添えられた絵(ポートレイト)のような顔にはならないんだな。読者はその顔(絵)を見るだけでも眼福ですぞ。

ああ……世界はたくさんの色でみちている。

まさしく色々だ。

そして世界は色々な人生でみちている。

ドキドキワクワクニヤニヤして頁をくる指が止まる。

おじさんの話を聞くことでみえてくる地域と国の問題、歴史と移民の問題。

第二次大戦下のフランスでユダヤ人が迫害を受けていただなんて今回本書で初めて知った。

生存者の口から語られるその苛烈。

最終章。

通りがかりの書店で俳句本に目をとめたためにであったベトナム人の方。

その口から語られるベトナム戦争に翻弄された自らと家族の半生。

どうしてこういう方と巡り会う「出会いがしら」を著者はたぐりよせるのだ?

まるで操られているかのような偶然だ。

松茸狩り名人のような、昆虫採取の天才少年のようなその特殊能力のおかげで

「パリのすてきなおじさん」の人生の片々から世界の多様性を疑似体験できるのが本書です。

「どこにだって、いいやつもいるしバカもいる。」けど

「いいやつ」のほうがちょっとだけど多いはずだよ、きっと世界は。

そう思える幸せをかんじる本でした。

以上を投稿した2日後に彼女から嬉しいメールがきた。

『朝から担当編集者が騒いでるよ。

まるさんっていう人がめちゃめちゃいいコメントを書いてくれてます!

とても勉強になります!

だって。

猫まる、人まる、ともに感謝。』

えっへん(笑)

【Amazon】

https://www.amazon.co.jp/パリのすてきなおじさん-金井-真紀/dp/4760149112/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1514677643&sr=1-1&refinements=p_27%3A金井真紀

***

今年の10月から毎日聞いている「GoGo Penguin」

イギリスのピアノ・ベース・ドラムズの3人組

一応ジャズピアノトリオということだけど・・・

3枚目のアルバムがブルーノートから発売されたけど・・・

2018年2月にブルーノート東京でライブやるけど・・・

ジャズじゃくくれないとっても素敵な音楽です。

変拍子の波にたゆたう快感よ。

GoGo Penguin

" Hopopono " (Official Video)

https://youtu.be/-UtAV_azaBc

" Garden Dog BBQ " Live Session

https://youtu.be/6HtuAh62Dc4

So Long

Chapter #1 水分70%

目覚めたときにここは舟の中なんだと言われればそんな気になってしまうような細長

い部屋だ。

南向きの窓からみえる雑木林がさわさわと風に揺れている。不規則な形をした緑色の

生物がゆっくり呼吸をしているようだ。

二人の男は窓際に置かれたテーブルで向き合って座っていた。二人とも中年と呼ばれる

ようになってからたっぷり十年は経っているような年嵩だ。

窓ガラスを通して入る陽の光でカップのコーヒーから上る湯気が銀色に輝いた。

トマトと胡瓜のサンドイッチを一口囓りビールを飲むと顔を上げた男はモーザン。サン

ドイッチが不味いのか、ビールが不味いのか、それとも機嫌がわるいのか・・強張った

顔つきだ。

煙草の煙を吐きだしウイスキー・ソーダを飲んでいる男がララファン。ウイスキー・ソーダ

が美味いのかそれとも機嫌が良いのか雑木林をみている顔はほころんでいる。

「どうしてさ・・」ララファンがぼそりと言葉を床にこぼした。

モーザンはサンドイッチで口をいっぱいにし、返事のかわりに怒り肩から不穏を放った。

熟れすぎたトマトのような不機嫌が部屋の中を流れた。

ララファンは焼き茄子のような呑気で不機嫌を払いのけ話しを続けた。

「あの映画・・『明日に向かって撃て』さ。ラストはあそこで急に終わったんだろ?」

サンドイッチを食べる手を止めたモーザンはやれやれという表情で答えた。

「あの先に起こることは誰でも分かるからカットしたんだろ」

「主人公の二人は助からない?」ララファンは煙草の煙を細く長く吹き出した。

「助かると思うか・・」モーザンはサンドイッチの皿を脇へよけテーブルを右拳で叩いた。

「奇跡は起きない?」

「だろうな・・・」

「今の俺たちは・・?」

「もっとやばいな」

「でも命まではとられないだろ?」

「あのな。連中との契約には・・失敗した場合の担保は腎臓二個って書いてあるんだ」

「それが?」

「知らないのか。人間はな腎臓を二個取られたら生きていられないんだ」

「たった二個で?」

「二個で全部だ」

「サーカス団へ売られた腎臓は練習をつんで空中ブランコ乗りになる。サーカス団の

花形スター”そら豆兄弟”の誕生だ」

「・・・・・」

「じゃあさ。こんなのはどう?

棚から落ちてきたぼた餅を拾って・・猫が持っている小判と交換して・・漁夫のリー君に

小判を渡して二人乗りの蜘蛛の糸を手配してもらって。

こんな町とは今日でおさらばさ。なんてのは?」

「黙れ!」

「それじゃシンプルにさ・・ヒーローが現れて助けてくれるとか?」

「ヒーローは・・口うるさい中年男を助けない」

「・・・それは差別だ」

「あのな。ヒーローが現れて一発逆転なんてのはな、めったに起きないんだ」

モーザンは立ち上がり冷蔵庫から新しい缶ビールを出して口へ運んだ。

「一発で無理なら三発打てば逆転できるかも」ララファンは落花生の皮を割るような

乾いた声でけろりと言った。

「いいか。こんなくそったれな状況に首までつかっているときに・・ふざけるな」

モーザンは声を投げつけた。

「サイコロを振ったのはあんただ」ララファンは苦い笑いをぽんっと放った。

「出た目に乗ったのはおまえだ」

「ああ。俺はあんたと遊ぶのが好きだからな」

「それが・・このざまだ。どこで状況が狂ったんだ?」モーザンはテーブルの脚を蹴った。

テーブルの上で跳ねたウイスキー・ソーダのグラスをすくいあげて飲むとララファンは

笑いながら言った。

「想定外のことは起きるものさ」

「この計画に破綻はなかったはずだ」

「十二時過ぎにガラスの靴を置き忘れる作戦をたてても、王子は興味がなかったかもしれない」

「準備にぬかりはなかった」

「あんたは欲張りなのさ。もっともっとと無茶なオプションを計画に盛り込む。

エスキモーに冷蔵庫を売ろうとするような無茶だ」

「貪欲はな・・現代の美徳なんだ。無欲で謙虚なんてのは砂漠の砂より価値がない」

モーザンはビールを飲み終え拳で缶を潰すと話を続けた。

「俺が貪欲ならお前はなんだ?いつも楽しけりゃいいっていういい加減な生き方だ」

「いい加減じゃない、良い加減だ。俺は良い湯加減のような人間なのさ。

いいか、人間の本質は嬉しい・楽しい・気持ちいいだ」

「お前が手を抜いたんだ。。だから完璧だった計画も実行段階でクラックがはいった」

「ほんとは人間の本質は水分60%だ。猫は水分70%で蜜柑は水分85%だ。

だから猫や蜜柑はみずみずしい存在なんだ」

「は?」

「だから。蜜柑のような存在は人間じゃくて、猫なんだ」

「そんなことはどうでもいい。おまえがガラスの靴に王子好みの香水をふりかけるのを

忘れたから計画にクラックがはいったんだ」

「クラックがはいってスタックして身動きできなくなったら抜け出す方法を考えりゃいい」

「どこだ・・この計画のどこに間違いがあったんだ?」

「間違った答えを添削するより、新しい解答を作っちゃえばいい」

「そんな簡単じゃないんだ!」

煙草の箱をつかんだモーザンはララファンの顔めがけて投げた。椅子を回転させてよけたララファンは向きなおると笑って言った。

「考えるのはあんただ。俺はそのアイデアに乗って楽しむ」

「・・・・・」

青いインクのような憂鬱を両手で振り払うと顔から笑いを消したララファンが喉を

ごくりと鳴らして低い声で言った。

「いいか。アイデア出しはあんただ。計画立案はあんたで、実行は俺だ。

命懸けで考えろ。そのあとは技術屋の俺にまかせろ。

このくそったれの泥沼からあんたを引きずり出してやる。命懸けでな」

そのときだ。部屋のなかに陽をたっぷり浴びた檸檬色の風が吹いた。

窓の隙間から一匹の猫が入ってきて蜜柑が転がるような軽やかさで床に飛びおりた。

サバトラ柄の毛並みのオス猫だった。

尻尾を上にたててゆっくりと歩く姿はふてぶてしくもあり老齢のおもむきだが緑の瞳は

美しく輝き背中から後ろ足へのラインが柳のようにしなやかに揺れた。

テーブル近くまで来ると歩くのをやめうずくまった。

身体を内側に丸めると後ろ足で首を掻きはじめた。

ひとしきり首を掻いておおきな欠伸をすると首輪から紙片が落ちた。木枝に結ぶおみくじ

のように畳んで折ってある紙片だった。

前足で紙片を前へ前へと押してララファンの足元まで運ぶと目を細めて笑っているような

顔になった。

紙片を拾い上げて見ているララファンにむかって「なんだよそれ?」モーザンが声を投げた。

ララファンは机の上に紙を広げて置いた。

紙には下手くそなひきつった(まるで爪で書いたような・・)平仮名でこう書かれていた。

『やりかたはみっつしかない

ただしいやりかた

まちがったやりかた

おまえのやりかただ』

二人はにやりと笑った。

数秒後。

笑いが爆発した。

「だ、そうだ!」笑いやんだララファンが言った。

「ああ。俺のやりかたでいくしかないんだな」モーザンはまだ笑っていた。

ゆらりと風が吹き周囲の景色が膨らんで見えた。

猫はまた大きな欠伸をすると後ろ足で首を掻き目を細めた。

檸檬色の風が背中の毛を波のように揺らした。

猫は身体を内側に曲げ丸くなり後ろ足だけ伸ばして眠っている。

大きな疑問符のような形になって眠っていた。

春とはいってもまだ風はまだ肌寒い。ララファンが大きな疑問符に毛布をかけると

モーザンが呟いた。

「こんなのはどうだ?」

「いいんじゃないか」にやりとララファンが笑った。

「まだ話してねえよ」ぐすりとモーザンが笑った。

寝返りをうった猫は身体の内側で前足と後ろ足を繋げて円をつくった。

「ほら。マル・・だってさ。猫もそれで良いって賛成してるぜ」ララファンが軽やかに言った。

「だから。まだ話してねえって」モーザンはまだ笑っていた。

猫が大きな欠伸をするとまた陽を浴びた檸檬色の風が部屋のなかを吹き渡った。

景色の輪郭と色がすこしにじんだ。

Chapter #2 so long

ここから始まる報告はフィクションではなく事実です。

(センスのない悪ふざけではなく……残念ながら事実です)

2016年03月16日夕刻のことです。

マルが旅立ちました。

我慢せず気ままに機嫌良く毎日を謳歌した17歳10ヶ月でした。

マルは2011年6月に糖尿病と診断され、それから朝・夕2回インスリンを注射してきました。

この1年で5.2キロの体重が3.9キロまで減りましたがマルは体重減少なぞどこ吹く風・・

『それがどうかしたか』とばかり、食べ・眠り・動き・食べ・眠りの機嫌の良い毎日でした。

2〜3ヶ月前から徐々に動く量が減ってきてもまあ寄る年波もあるのさと思っていました。

なんといっても旅立つ2日前でさえ朝には階段を昇り2階で眠る僕を起こしに来ましたし、

僕が座るソファへジャンプして登ってきたほどですから。

かつてはインスリンを朝3単位・夕3単位注射していのが徐々に減量し、昨年秋からは

朝・夕1単位となりました。

インスリンを減少していったのに今年2月初旬からは間歇的な低血糖発作に3回みまわれました。

インスリン製剤の変更や用量を減量調節することで対応し、2月下旬から2週間以上は発作が

なかったのですが……。

3月13日の発作はインスリン減量前の2月よりひどい発作で。それでも注射器で砂糖水を口へ

入れ飲ませると元気になりましたので安堵したのですが……。

15日には希釈インスリン0.33(1/3)単位という少量でも低血糖発作が出現し一旦は砂糖水

で回復したのですが……。同日入院し点滴もしましたが体調は回復せず翌16日夕刻に自宅で

見守るため退院となりました。

19時30分でした。マルはゆっくり呼吸を止めました。

僕のお腹の上で眠るのが好きで、妻の膝の上で休むのが好きな猫でした。

最後も妻のその膝の上で休んだまま眠りにつきました。

苦しそうなそぶりもみせず手早く身支度を整えた慌ただしい旅立ちでした。

マルらしいちょっと自分勝手で少しそっけのない幕引きでした。

Chapter #3 幕間のご挨拶

茜色の夕焼け雲が雑木林の上へながれてきたころ、2人は台所にいた。

モーザンは米を手早く研ぎ炊飯器にセットした。その中へ冷蔵庫で眠っていたサンマ蒲焼き缶詰を汁ごと全部入れ、さらには昆布茶と梅干しを入れた。炊飯器のスイッチを押すと、トマトジュースを飲んだ。

ララファンは大根とオクラをマヨネーズとカラシであえたサラダをつくった。

50分後。

炊き込みご飯を大皿へ盛るとその上にきざんだ青葱をのせた。互いに湯気をかき分け大皿から自分の小皿へ移した。

それを2人はビールを飲みながら無言で食べた。

猫のような速度と猫のような集中力で食べた。

食べ終えた二人は食後の運動代わりに始めるかというような雰囲気で言い合いを始めた。

「おまえは好き勝手やってばっかりのふざけたやつだ!」モーザンが声を張り上げた。

「そういうあんたは欲張りだ!」ララファンが声を張り上げ応じた。

窓際のラジオではボブ・ディランが『I shall be released』を歌っていた。

床に寝そべっていた猫が新玉葱のような甘えた声で鳴いた。

***

マルは我慢をしないで好き放題に行動する猫でした。いつでも朗らかで機嫌良く行動する

猫でした。

そして遊びにも食餌にも貪欲で欲張りな猫でした。手にしたいものにはすぐに立ち上がり

猫パンチを繰り出しました。

僕がマルから教わったこと。

良い機嫌で『とても楽しい(ララファン( lot of fun ))』と生きることが大切なんだってこと。

そして『もっともっと(モーザン( more than ))』と欲張りになること、

満足して立ち止まらないこと。

そしてそして『オレはオレのやり方でやる。お前はお前のやり方でやれ』でした。

ああ。マルはつくづくビートニクでロックな猫でした。

今回はマルの『幕引きのご挨拶』になるような物語にならないかなと思い書き始めました。

それでも書いているうちにこう思いました。

マルの新しい写真は載せることはもうできないけれど、物語の中になら何度でもマルは登場できる。

そこで。

今回は幕引きじゃなくて、マルからの『幕間のご挨拶』ってことにさせて頂くことと相成りました。

それでは。

マルからの幕間の挨拶です。

『おたのしみはこれからだ』

2016-02-11

2016-02-17

2016-02-28

2016-03-06

2016-03-09

2016-03-09

大滝詠一 『夢で逢えたら』

目覚めたときにここは舟の中なんだと言われればそんな気になってしまうような細長

い部屋だ。

南向きの窓からみえる雑木林がさわさわと風に揺れている。不規則な形をした緑色の

生物がゆっくり呼吸をしているようだ。

二人の男は窓際に置かれたテーブルで向き合って座っていた。二人とも中年と呼ばれる

ようになってからたっぷり十年は経っているような年嵩だ。

窓ガラスを通して入る陽の光でカップのコーヒーから上る湯気が銀色に輝いた。

トマトと胡瓜のサンドイッチを一口囓りビールを飲むと顔を上げた男はモーザン。サン

ドイッチが不味いのか、ビールが不味いのか、それとも機嫌がわるいのか・・強張った

顔つきだ。

煙草の煙を吐きだしウイスキー・ソーダを飲んでいる男がララファン。ウイスキー・ソーダ

が美味いのかそれとも機嫌が良いのか雑木林をみている顔はほころんでいる。

「どうしてさ・・」ララファンがぼそりと言葉を床にこぼした。

モーザンはサンドイッチで口をいっぱいにし、返事のかわりに怒り肩から不穏を放った。

熟れすぎたトマトのような不機嫌が部屋の中を流れた。

ララファンは焼き茄子のような呑気で不機嫌を払いのけ話しを続けた。

「あの映画・・『明日に向かって撃て』さ。ラストはあそこで急に終わったんだろ?」

サンドイッチを食べる手を止めたモーザンはやれやれという表情で答えた。

「あの先に起こることは誰でも分かるからカットしたんだろ」

「主人公の二人は助からない?」ララファンは煙草の煙を細く長く吹き出した。

「助かると思うか・・」モーザンはサンドイッチの皿を脇へよけテーブルを右拳で叩いた。

「奇跡は起きない?」

「だろうな・・・」

「今の俺たちは・・?」

「もっとやばいな」

「でも命まではとられないだろ?」

「あのな。連中との契約には・・失敗した場合の担保は腎臓二個って書いてあるんだ」

「それが?」

「知らないのか。人間はな腎臓を二個取られたら生きていられないんだ」

「たった二個で?」

「二個で全部だ」

「サーカス団へ売られた腎臓は練習をつんで空中ブランコ乗りになる。サーカス団の

花形スター”そら豆兄弟”の誕生だ」

「・・・・・」

「じゃあさ。こんなのはどう?

棚から落ちてきたぼた餅を拾って・・猫が持っている小判と交換して・・漁夫のリー君に

小判を渡して二人乗りの蜘蛛の糸を手配してもらって。

こんな町とは今日でおさらばさ。なんてのは?」

「黙れ!」

「それじゃシンプルにさ・・ヒーローが現れて助けてくれるとか?」

「ヒーローは・・口うるさい中年男を助けない」

「・・・それは差別だ」

「あのな。ヒーローが現れて一発逆転なんてのはな、めったに起きないんだ」

モーザンは立ち上がり冷蔵庫から新しい缶ビールを出して口へ運んだ。

「一発で無理なら三発打てば逆転できるかも」ララファンは落花生の皮を割るような

乾いた声でけろりと言った。

「いいか。こんなくそったれな状況に首までつかっているときに・・ふざけるな」

モーザンは声を投げつけた。

「サイコロを振ったのはあんただ」ララファンは苦い笑いをぽんっと放った。

「出た目に乗ったのはおまえだ」

「ああ。俺はあんたと遊ぶのが好きだからな」

「それが・・このざまだ。どこで状況が狂ったんだ?」モーザンはテーブルの脚を蹴った。

テーブルの上で跳ねたウイスキー・ソーダのグラスをすくいあげて飲むとララファンは

笑いながら言った。

「想定外のことは起きるものさ」

「この計画に破綻はなかったはずだ」

「十二時過ぎにガラスの靴を置き忘れる作戦をたてても、王子は興味がなかったかもしれない」

「準備にぬかりはなかった」

「あんたは欲張りなのさ。もっともっとと無茶なオプションを計画に盛り込む。

エスキモーに冷蔵庫を売ろうとするような無茶だ」

「貪欲はな・・現代の美徳なんだ。無欲で謙虚なんてのは砂漠の砂より価値がない」

モーザンはビールを飲み終え拳で缶を潰すと話を続けた。

「俺が貪欲ならお前はなんだ?いつも楽しけりゃいいっていういい加減な生き方だ」

「いい加減じゃない、良い加減だ。俺は良い湯加減のような人間なのさ。

いいか、人間の本質は嬉しい・楽しい・気持ちいいだ」

「お前が手を抜いたんだ。。だから完璧だった計画も実行段階でクラックがはいった」

「ほんとは人間の本質は水分60%だ。猫は水分70%で蜜柑は水分85%だ。

だから猫や蜜柑はみずみずしい存在なんだ」

「は?」

「だから。蜜柑のような存在は人間じゃくて、猫なんだ」

「そんなことはどうでもいい。おまえがガラスの靴に王子好みの香水をふりかけるのを

忘れたから計画にクラックがはいったんだ」

「クラックがはいってスタックして身動きできなくなったら抜け出す方法を考えりゃいい」

「どこだ・・この計画のどこに間違いがあったんだ?」

「間違った答えを添削するより、新しい解答を作っちゃえばいい」

「そんな簡単じゃないんだ!」

煙草の箱をつかんだモーザンはララファンの顔めがけて投げた。椅子を回転させてよけたララファンは向きなおると笑って言った。

「考えるのはあんただ。俺はそのアイデアに乗って楽しむ」

「・・・・・」

青いインクのような憂鬱を両手で振り払うと顔から笑いを消したララファンが喉を

ごくりと鳴らして低い声で言った。

「いいか。アイデア出しはあんただ。計画立案はあんたで、実行は俺だ。

命懸けで考えろ。そのあとは技術屋の俺にまかせろ。

このくそったれの泥沼からあんたを引きずり出してやる。命懸けでな」

そのときだ。部屋のなかに陽をたっぷり浴びた檸檬色の風が吹いた。

窓の隙間から一匹の猫が入ってきて蜜柑が転がるような軽やかさで床に飛びおりた。

サバトラ柄の毛並みのオス猫だった。

尻尾を上にたててゆっくりと歩く姿はふてぶてしくもあり老齢のおもむきだが緑の瞳は

美しく輝き背中から後ろ足へのラインが柳のようにしなやかに揺れた。

テーブル近くまで来ると歩くのをやめうずくまった。

身体を内側に丸めると後ろ足で首を掻きはじめた。

ひとしきり首を掻いておおきな欠伸をすると首輪から紙片が落ちた。木枝に結ぶおみくじ

のように畳んで折ってある紙片だった。

前足で紙片を前へ前へと押してララファンの足元まで運ぶと目を細めて笑っているような

顔になった。

紙片を拾い上げて見ているララファンにむかって「なんだよそれ?」モーザンが声を投げた。

ララファンは机の上に紙を広げて置いた。

紙には下手くそなひきつった(まるで爪で書いたような・・)平仮名でこう書かれていた。

『やりかたはみっつしかない

ただしいやりかた

まちがったやりかた

おまえのやりかただ』

二人はにやりと笑った。

数秒後。

笑いが爆発した。

「だ、そうだ!」笑いやんだララファンが言った。

「ああ。俺のやりかたでいくしかないんだな」モーザンはまだ笑っていた。

ゆらりと風が吹き周囲の景色が膨らんで見えた。

猫はまた大きな欠伸をすると後ろ足で首を掻き目を細めた。

檸檬色の風が背中の毛を波のように揺らした。

猫は身体を内側に曲げ丸くなり後ろ足だけ伸ばして眠っている。

大きな疑問符のような形になって眠っていた。

春とはいってもまだ風はまだ肌寒い。ララファンが大きな疑問符に毛布をかけると

モーザンが呟いた。

「こんなのはどうだ?」

「いいんじゃないか」にやりとララファンが笑った。

「まだ話してねえよ」ぐすりとモーザンが笑った。

寝返りをうった猫は身体の内側で前足と後ろ足を繋げて円をつくった。

「ほら。マル・・だってさ。猫もそれで良いって賛成してるぜ」ララファンが軽やかに言った。

「だから。まだ話してねえって」モーザンはまだ笑っていた。

猫が大きな欠伸をするとまた陽を浴びた檸檬色の風が部屋のなかを吹き渡った。

景色の輪郭と色がすこしにじんだ。

Chapter #2 so long

ここから始まる報告はフィクションではなく事実です。

(センスのない悪ふざけではなく……残念ながら事実です)

2016年03月16日夕刻のことです。

マルが旅立ちました。

我慢せず気ままに機嫌良く毎日を謳歌した17歳10ヶ月でした。

マルは2011年6月に糖尿病と診断され、それから朝・夕2回インスリンを注射してきました。

この1年で5.2キロの体重が3.9キロまで減りましたがマルは体重減少なぞどこ吹く風・・

『それがどうかしたか』とばかり、食べ・眠り・動き・食べ・眠りの機嫌の良い毎日でした。

2〜3ヶ月前から徐々に動く量が減ってきてもまあ寄る年波もあるのさと思っていました。

なんといっても旅立つ2日前でさえ朝には階段を昇り2階で眠る僕を起こしに来ましたし、

僕が座るソファへジャンプして登ってきたほどですから。

かつてはインスリンを朝3単位・夕3単位注射していのが徐々に減量し、昨年秋からは

朝・夕1単位となりました。

インスリンを減少していったのに今年2月初旬からは間歇的な低血糖発作に3回みまわれました。

インスリン製剤の変更や用量を減量調節することで対応し、2月下旬から2週間以上は発作が

なかったのですが……。

3月13日の発作はインスリン減量前の2月よりひどい発作で。それでも注射器で砂糖水を口へ

入れ飲ませると元気になりましたので安堵したのですが……。

15日には希釈インスリン0.33(1/3)単位という少量でも低血糖発作が出現し一旦は砂糖水

で回復したのですが……。同日入院し点滴もしましたが体調は回復せず翌16日夕刻に自宅で

見守るため退院となりました。

19時30分でした。マルはゆっくり呼吸を止めました。

僕のお腹の上で眠るのが好きで、妻の膝の上で休むのが好きな猫でした。

最後も妻のその膝の上で休んだまま眠りにつきました。

苦しそうなそぶりもみせず手早く身支度を整えた慌ただしい旅立ちでした。

マルらしいちょっと自分勝手で少しそっけのない幕引きでした。

Chapter #3 幕間のご挨拶

茜色の夕焼け雲が雑木林の上へながれてきたころ、2人は台所にいた。

モーザンは米を手早く研ぎ炊飯器にセットした。その中へ冷蔵庫で眠っていたサンマ蒲焼き缶詰を汁ごと全部入れ、さらには昆布茶と梅干しを入れた。炊飯器のスイッチを押すと、トマトジュースを飲んだ。

ララファンは大根とオクラをマヨネーズとカラシであえたサラダをつくった。

50分後。

炊き込みご飯を大皿へ盛るとその上にきざんだ青葱をのせた。互いに湯気をかき分け大皿から自分の小皿へ移した。

それを2人はビールを飲みながら無言で食べた。

猫のような速度と猫のような集中力で食べた。

食べ終えた二人は食後の運動代わりに始めるかというような雰囲気で言い合いを始めた。

「おまえは好き勝手やってばっかりのふざけたやつだ!」モーザンが声を張り上げた。

「そういうあんたは欲張りだ!」ララファンが声を張り上げ応じた。

窓際のラジオではボブ・ディランが『I shall be released』を歌っていた。

床に寝そべっていた猫が新玉葱のような甘えた声で鳴いた。

***

マルは我慢をしないで好き放題に行動する猫でした。いつでも朗らかで機嫌良く行動する

猫でした。

そして遊びにも食餌にも貪欲で欲張りな猫でした。手にしたいものにはすぐに立ち上がり

猫パンチを繰り出しました。

僕がマルから教わったこと。

良い機嫌で『とても楽しい(ララファン( lot of fun ))』と生きることが大切なんだってこと。

そして『もっともっと(モーザン( more than ))』と欲張りになること、

満足して立ち止まらないこと。

そしてそして『オレはオレのやり方でやる。お前はお前のやり方でやれ』でした。

ああ。マルはつくづくビートニクでロックな猫でした。

今回はマルの『幕引きのご挨拶』になるような物語にならないかなと思い書き始めました。

それでも書いているうちにこう思いました。

マルの新しい写真は載せることはもうできないけれど、物語の中になら何度でもマルは登場できる。

そこで。

今回は幕引きじゃなくて、マルからの『幕間のご挨拶』ってことにさせて頂くことと相成りました。

それでは。

マルからの幕間の挨拶です。

『おたのしみはこれからだ』

2016-02-11

2016-02-17

2016-02-28

2016-03-06

2016-03-09

2016-03-09

大滝詠一 『夢で逢えたら』

エブリシンゴナビィオーライッ

長らくの開店休業のありさまで・・いやはや汗顔の至りでございます。

天才詩人の真似をして「下ノ畑ニ居リマス」と黒板に書いて雲隠れしたつもりが・・

ふらふらとこうやって顔を出してしまいました。

それもフライングな年賀の挨拶という間抜けぶりでございます。

皆様の新年のご多幸をお祈り申し上げます!

『Evrything's gonna be alright』で機嫌よくいきたいと思っております。

***

【マルの薄皮日記(日めくりをくるように薄皮を剥ぐ日々)】

暑さのなごりもしぼんで消えた九月の中ごろだった。

ぼくの相棒サバトラ柄の雄猫マルの首に小豆のようなしこりが触れた。

10月22日 マルは全身麻酔をかけられて首右側の皮膚にできた腫瘍の摘出手術をうけた。

夕刻に病院から家に戻ると、二食分の食餌をペロリと食べボクの心配をサラリとかわし元気に歩いた。

やれやれ。

見た目は若いが十七歳の爺ちゃん猫だ、全身麻酔の手術に伴う合併症を主治医から説明されたときは随分迷ったものだが、手術していただいてよかった、そう思った。

そのときは。

23日 病院で朝から夕方まで点滴。自宅に戻ると夕食を食べず、動かなくなる。

24日 朝からなにも食べず、水も飲まなくなる。全く動かない。

ためしにマルを持ち上げてから床に置くと・・そのままへたり込む。まずいよ、これ。

顔の右側が腫れている。右前足も腫れている。手術した皮膚腫瘍は首の右側だ。腫れた顔と前足も右だ。これは術後出血による血腫じゃないのか?病院へ連れて行く。

血液検査の結果は赤血球の数値が少ない貧血だった。血小板も減少している。止血作用の血小板が消費されて減少しているのなら貧血の原因は出血だ。主治医に質問すると「手術中の出血はなかったのだし」との返答。

『術後の出血じゃないんですか?』

「可能性は低いですね」

『マルが動かなくなった原因は貧血じゃないんですか?』

「貧血の程度は重症じゃないですしね。動かなくなった原因ははっきりしないけど・・高齢だしね」

ボクはiPhoneの電卓アプリでヘマトクリットの数値を計算した。

ヘマトクリット:血液ドーピングで話題になる酸素を運ぶ赤血球の血液中の体積がヘマトクリットだ。

ボクはその数値を計算した。

手術翌日の23日のヘマトクリットは30.6だったのが、今日24日は22.0だ。

電卓で計算すると減少率は29%だ。

『ヘマトクリット22.0%が重症じゃなくたって、一日で約30%も減少したら動かなくなるんじゃないですか?』

「うーん、高齢だしね。様子をみましょう」

釈然とはしなかったが・・そのまま帰宅した。

25日 病院へ行き血液検査をするとヘマトクリットさらに減少し15.0と貧血は悪化。電卓で計算するまでもない、30.6が15.0になったんだ・・二日間の減少率は50%を超えた。

マルが動かない食べないの原因は貧血だ。

創部の再処置を依頼した。主治医は主治医が創部ステイプラーを外し 、創部を圧迫止血するように処置をした。

栄養チューブを鼻から挿入し食道へ留置してもらい、帰宅してから液体流動食の注入を開始。

排尿がないので搾乳ならぬ搾尿で排尿させる。

※8月に膀胱炎から腎不全になったマル。導尿カテーテルを膀胱へ留置しても何度も抜いてしまうマル。主治医から教えてもらって下腹部を圧迫して排尿する日々だった。今回こんな場面で搾尿技術が役立つとは。

『不幸中の幸い』 そっとつぶやいた。

『コップの水はまだ半分も残っている』 自分に言い聞かせる。

『五目焼きそばのウズラ卵はまだ残っている』 よく分からないが景気のいい(?)言葉を頭に並べる。

『まっ、最後に勝つのはオレたちさ』 マルの頭をそっと撫でた。

26日 よたよた歩きで約5メートル進む。

自力で水を飲んだ!

名前を呼ぶと尻尾を振った!

27日 ヘマトクリットは15.6。減少していない。創部の再処置で出血は止まったと判断していいのか?

主治医からは貧血が改善していないので輸血を勧められるが断る。

輸血の適応は・・貧血の数値は参考するが、あくまで赤血球の酸素運搬能力と心臓の赤血球運搬能力で判断するものだ。意識はある、つまり脳の重度酸欠なし。膀胱には尿がある、つまり心臓が腎臓へ血液を送り腎臓が尿を作っているから心臓と腎臓に重度酸欠なし。

なにより少しずつだが動くようになった。

マルは強い猫だと自分に言い聞かせる・・あるいは祈る。現時点で輸血副作用のリスクをおかす必要はない、マルの頑張りに期待する。

右顔面と右前足の腫れが引けてきた。

『ハンサムじゃないか、マル』 目に力が宿る。

『勝利はわれにありだ、マル』 頑張れ、マル。

28日 とぼとぼとトイレまで歩き自力で排尿した!

29日 うんこを出そうときばったが出ない。でも・・きばったぜ!

11月2日 ペースト状のフードを食べた!

4日 病院で摘便してもらう。

5日 猫缶1/4を食べる。流動食注入を減量。

前足で毛繕いする。

6日 食事をせがむ。通常のフード1/2を食べる。流動食注入さらに減量

7日 自力で排便。うんこの脇に定規を置いて写真に撮る。

8日 朝キッチンで皿にフードを盛っていると小走りで寄ってきた。

フード完食!

『コップの水はまだ半分も残っていた』 笑いがこみあげる。

『五目焼きそばの主役、ウズラの卵は残っていた』 涙がにじむ。

『まっ、最後に勝つのはオレたちさ』 マルの頭をそっと撫でた。

♪♪♪

【山下達郎薄皮の記(山下達郎途中退場の怪)】

12月25日18:30 山下達郎岩手県民会館大ホールに登場。

デビュー40周年ツアーのステージだ。

数曲演奏を終えたMCの達郎師匠「どうも喉にえへん虫がいるようで・・まあ、何十年もやっていればこんことが何度かあります。経験上ね、もうちょっとで良くなりますから。良くなったらまた頭からやりなおしてもいいですよ・・ふふっ」

それからも演奏は続いた。

「40周年なのでセットリストは明るい曲ばかりにしましたと言ったけど、一歩外に出ればけっして明るい世界じゃありません。パリの同時テロ、シリアの難民、ガザ地区の難民・・たくさんの悲惨さと隣り合わせの世界です。一曲だけ真面目な曲をやります」

こういって始めた『Dancer』 ベース伊藤広規先生のスラップが全身に刺さる。かっこいい。

『Dancer』の演奏が終わってからだ。袖に引っ込んだ達郎師匠が戻ってくるとステージのメンバーが全員去った。時間は20:00を少し回ったところだ。山下師匠が語り始めた。

「ちょうどここで半分です。あと半分の曲が残ってるとこです。えー・・どうしても一つの音が出ないんですよ。ライブを30年以上やってるけど、は30分たっても60分たっても声が戻らないなんてのは初めてです。どうしてもGが出ない。このまま歌い続けたってろくな結果になりません。暖かくなったら・・春になったら戻ってきます。

どうですか・・もし皆さんがよければ今日はここで止めます。

3月に戻ってきたらもう一度頭から全部やりますから・・どうですか?」

会場は拍手。「3月公演のお代はもちろんいただきませんから」笑顔の師匠にさらに大きな拍手。

「最後にやる予定だった曲を一曲だけやって終わりにします」

テレキャスターの弾き語りで歌ってくれたのは・・大瀧詠一『指切り』

ああ。シュガー・ベイブでもカバーしてたもんなあ。うるうる。

「Gか・・ソが出ないんだな」ぼくが隣に座っている連れに話すと

『ふーん。歌詞の”そ”が発音できないんだね、困ったもんだ』

「違う!」

この途中退場の顛末は・・

『山下達郎師匠G(ぐう)の音(ね)が出ない事件』

として長らく人々の記憶に残ることだろう。

♪♪♪

11月13日盛岡のライブハウス(ビル地下の小さなハコ)でクロマニヨンズに身体が揺れる。

ああ。甲本ヒロトの歌は応援歌なんだな。

12月12日仙台で斉藤和義にこころがはしる。

かずよしクンのギターを弾く姿にうっとり。ああ、路地裏のイエス様。

今夜もメロディと言葉がビンビン刺さるぜ。

3月盛岡公演のチケットもおさえてるよん、ふふっ。

12月25日盛岡公演で山下達郎師匠途中退場。

この日のチケット半券で3月の再公演が観られるもんな(笑)

♪♪♪♪♪

「知ってるか?

虹をつかみたきゃ雨を怖がっちゃだめだ」マルが話しけてきた。

「生きていくには希望が必要だ」

「必需品といってもいいくらいだ」

「うん。希望は冷蔵庫の中のほどよく冷えたマヨネーズのようだ」

「・・・・・」

『コップの水はまだ半分も残ってるもんな』 口元がゆるむ。

『五目焼きそばのウズラの卵は残っている』 笑いがこぼれる。

『サイコロをふり続けろ。どんな目が出たって最後に勝つのはオレたちさ』 手を叩く。

『エブリシンゴナビィオーライッ(Evrything's gonna be alright)』 にやりと笑ったマルがボブ・マーリーのレコードにあわせて歌いはじめた。

『大丈夫さ、大丈夫だよ』マルが笑いながら歌っている。

新年も楽しんで機嫌よくいきましょう。

Bob Marley 『 No Woman no cry』

【フムフム と ぐびぐび】

お久しぶりです。

以前何度かこのブログにイラストを描いてくれた金井真紀さんが本を出版しました。

初出版の縁起物です、どうか手にとってみてください。

縁起物です、表紙を撫でると御利益があるかも…。

『世界はフムフムで満ちている 達人観察図鑑』(金井真紀)

楽しくて愉快な本です。

どう楽しくて、どう愉快な本なんだ? 知りたいですよね、そりゃ。

どう説明したらいいんだろ?

ちょっと不思議な本なんですよ、これ。

表紙のコピーにはこう書いてあった。

「世の中には、いろんな人がいるなぁ。海女、牛飼い、落語家、プロ野球の監督…88人の達人に会って、88回キュンとした実録集。」

朝日新聞の読書欄「おすすめ」の記事はこうだった。

「前略・・仕事の達人88人から聞き取ったエピソード集。お笑い芸人や牛飼い、振付師など仕事のジャンルは様々。そしてその極意に思わず「フムフム」。・・後略」

うーん。この記事じゃ今一つこの本の面白さが伝わらないな。文字数に制限があったとはいえ通常の紹介文じゃ、この通常じゃ手に負えない面白さが伝わらない。

あっ、そうだ。著者略歴が面白いんだよな。

金井真紀(かない・まき)

1974 年、千葉県生まれ。うずまき堂代表(部下は猫2匹)。 ライター、イラストレ―ター、放送作家、書籍編集、酒場の ママなどを稼業とする。任務は「多様性をおもしろがること」。 1年間に人の話を聞くこと約100回、耳のそうじ約200回、 お酒を飲むこと約300回。

ねっ。この面白い「著者略歴」をさっと書きあげる技倆の持ち主の著者が、人好きで面白好きの著者が見そめた達人のエピソードを書き上げたのが本書なのです。

著者略歴を読んで人柄を想像すると、雑誌ダ・ヴィンチの書評がこの本の楽しさを伝えている気がしてくる。

「前略・・総勢88人の達人たち。彼らの口からこぼれた経験と実感に裏打ちされた珠玉の一言。それをすかさず手のひらで受け止め、フムフム袋にしまった作者は

、後で袋を広げ「ほら」と見せてくれる。・・後略」

そして。ここからは僕のレビュー。

多様な職業88人の達人たちの爽快、愉快、不思議なエピソードの数々が軽な文章で綴られている。

達人1人につき割かれてるのはたったの2たページなんだよこれが。その2ページに、のほほんイラストと短い軽妙文章。

だから。達人の全貌や、職業の詳細には触れられていない。書かれているのは達人が語った数分間程度のエピソードなんだろうな、これ。なのに不思議、短い文章で綴られた簡潔な描写から達人がひょいと浮き上がる。達人の顔や仕草まで見えるようで、ふふって嬉しくなる。

達人から勘所・つぼを選り分け切り取り量は少ないが美味しい素材を皿にしゅっと盛り付けたエピソードの数々。選り分け切り取る感性が面白く、皿に盛り付ける文章が楽しい。この西瓜は端が旨いとなったら端を切ってだす、この魚は焼くときの匂いが一番となったら団扇でパタパタと扇ぐ。達人が発するほんの一言なのにじわりと心に効くフムフムと、エピソードを美味しく皿に盛るシェフ金井の手際の両方が楽しめる本書。

あとがきに書かれた89人目のエピソードまで読みおわると、この本が面白い理由に気づく…「そりゃ世界は面白い人間でできているからさ」って。

最後にはメッセージがさらりと風に吹き払われ人間(達人)の面白みが残り、ふふっとなる読書の楽しみがそっと残った。

最後に。「これは茶柱本ですぞ!」と、大声で営業活動。新刊本の爽やかな香りを団扇でパタパタと扇ぎながら……。

【茶柱本】読むと縁起が良くなる本の意。

【効能】機嫌が良くなる、朗らかになる、勇気がわく、心にスイッチが入る

ビールが美味しくなる

http://www.amazon.co.jp/dp/4774406023?_encoding=UTF8&isInIframe=1&n=465392&ref_=dp_proddesc_0&s=books&showDetailProductDesc=1#iframe-wrapper

http://uzumakido.com/

そして金井真紀さん、初出版に引き続き今度は初個展。

『ぐびぐび俳画展』

***

靴を買った。

さあ夏だ。老いたりとはいえ男の子の夏は半ズボンだ。半ズボンになるなら足元はお気に入りの靴をはきたいところ。ああ靴が欲しい。

四角い大型スポーツ店の壁3面コの字型にずらりと並んだシューズの群れを端から見ていった。シューズの棚がどのジャンルかは確認しない。先入観をもたずに見ていき気に入ったデザイン・形のシューズを選ぶ作戦だ。

ああ…ボルダリングのシューズってソールが薄くてバレエ・シューズみたいでカッコイイんだよなあ。でもアレで歩いたら足の裏が痛いもんなあ…。

ある棚のアディダスのシューズに目が止まった。そばにいた女性店員に「運動以外の普段履きにもつかいたいんだけど、これの27cmはありますか?」と聞いた。

「これ普段は履けないですよ、アップ用です」の返事。

「・・・・・?」

「サッカーのアップ用です」

「・・・・・」

「ほら」と店員がシューズを裏返すとシューズの底に突起がついていた。

『この突起取れないの?』とは聞かない分別はあったから、笑顔でその場を離れ次の棚へと移動した。

あっ。かわいいデザインのナイキのシューズ!素材は何というのか…まあファブリックで…足首の部分がソックスのように盛り上がっている。というか、素材そのもがソックスみたいだ。うふふ、これに決めた。

手に取り念のため裏返しても突起はついていない。えへへ、やった-。

さっきと同じ店員に聞くと「これなら普段も履けますね」と笑っていた。

そこで初めてそこのジャンルを確認するとそこはランニング・シューズの棚で、手にしたシューズが置いてあった所の紙には「ベアフット・トレーニング用」と書かれていた。ほっほー。裸足で履くなら半ズボンのための靴のようなもんじゃないか。

むふふ。

そのシューズは上から見ると笹の葉のような細身のシルエットで、アウトソールも厚くない、全体にシャープな印象なのが気に入った。

普段ランニングのときはアシックスの初心者用シューズを履いている。分厚いクッションがついた幅広のシューズを履くと、どう見ても足だけが巨大だ。すれ違うランナーが履くエキスパート用の薄いシューズには憧れるが、あんなの履いて走ったら膝を痛めないか心配なのだし仕方がない。

『鉄腕アトムみたいだ』

道行く人たちがそう言わないかいつもヒヤヒヤする。

家に帰ると野菜を油で素揚げした。アスパラガス、茄子、パプリカ。油と熱で野菜の色は鮮やかになり、旨味は濃くなり、噛むとホクホクとした感触までが美味しい。冷えたビールがこれまたうまい!

1時間もすると足の甲の皮膚が突っ張るのを感じた。

ははー。大量のビールで足が浮腫んできたんだ。

床に投げ出していた裸足の足元を見た。

『鉄腕アトムみたいだ』

***

MANNISH BOYS(斉藤和義×中村達也) - 「GO! GO! Cherry Boy!」

斉藤和義「この曲はクロマニヨンズへのリスペクトやオマージュとかじゃなくて、もうクロマニヨンズなりたくて、パクリです」

そういえば。和義くんがカバーしている「雷雨決行」を教えてくれたのは

金井真紀さんだった。

「世界はフムフムで満ちている 達人観察図鑑」は面白いですぜ……パタパタパタ。

五里霧中

「今年も残りわずかだな」

「ああ」

「ちょっとさびしいな」

「そうか?」

男たち二人がボソボソと話している。

「でもあれだな。まだ手つかずの新年がたっぷり残ってるもんな」大柄な男は

少し笑いながら言った。

「ハハハ。そのとおりだ。まだ手もつけちゃいない」小柄な男は喉をごくりと

鳴らし笑いを漏らした。

***

今思い出すと妙な日だった。

いつもはケチなおやじのたこ焼きのタコが大きかった。

テレビに映った気象予報士はいつもの自信家ぶりに似合わず明日の天気を断言

しなかった。

きまった時刻に食事をせがむ猫のマルが眠っていた。

大晦日の冬空なのにまるで夏のように青かった。

「どんな入浴剤つかってんだよ?」大柄な男は歩きながら空を見上げて隣の小

柄な男に言った。

二人の男が地元商店街のはずれにあるいきつけの食堂に入り、定食を食べはじ

めた時だ。電話の着信音が近くで鳴った。みるとテーブルの下の床にスマート

フォンが落ちていた。着信音を出しヴァイブで虫のように床の上で振動してい

るスマートフォンを大柄な男が手で拾いあげた。

***

「五里霧中だ」大柄な男は言う。

「・・・・・・?」小柄な男は返事をしないが大柄な男は話を続ける。

「カレーつくるときさ・・ジャガイモを一緒に煮込んでさ、イモが煮崩れして

溶けてさ・・カレーがドロドロになってさ甘くなるってのがあるだろ。

あれってさあ・・」

「なんだよそれ?」

「分からなくなるよな」

「何が?」

「これはカレーなのか・・それともカレー風味のジャガイモ・ポタージュなの

か・・なんなのか分からなくなる」

「なんだよそれ?」

「困ったもんだ。これからどうしていいのか分からない。

方針も見込みも全くわからない」

「・・・・・・」

「五里霧中だ」

「今の俺たちだ」

* **

食堂の床から着信音を鳴らしているスマートフォンを大柄な男が拾い上げると

音は止み液晶画面にメッセージが浮かんだ。

『勇気はあるか?なあ運び屋の二人』

大柄な男は小柄な男にも液晶画面が見えるようにスマートフォンを机の上に置

いた。

『勇気だしてさ、オレの頼みを引き受けてくれ。』

小柄な男は一瞬だけ顔を険しくしたがすぐに鼻で笑って「こんなもん捨てちま

え」と言った。

『断ることなんかできぜねえぞ運び屋』

「ふざけんな!」小柄な男がスマートフォンに怒鳴った。

液晶画面に男たち二人の本名が浮かぶと消えた。それから次々と二人の過去の

仕事の記録が合法・非合法ないまぜになって液晶画面に浮かんでは消えた。

『どうだ?どんな相手かも分からない奴に自分のネタつかまれてる気分は?』

「ストーカーは犯罪だっての」困った顔で大柄な男は言い、小柄な男は無言で

液晶画面を睨んでいた。

『飯なんか食ってねえで店を出ろ。』

二人が座席のわきの窓から食堂の前を見ると黒いホンダのワゴン車が停まって

いる。

『車に乗るんだ』

二人が車を見ていると助手席のウインドウが下に降りて現れたのは短い髪の年

嵩の男だ。大きな鷲鼻の上に細い目がのっていた。

「悪党面だな」小柄な男が吐き捨てた。

「説明不要な人相の悪さだ。

大晦日の今日聞いてみたいくらいだ。

あなたは今年何回笑いましたか?笑顔の似合わないあなたが」大柄な男は笑

いながら言った。

小柄な男は黙って助手席の男を睨んでいたがコップの水を一口飲むとため息を

吐いた。

「新年の目標は『天真爛漫にしなさい』って教えてこようか?」

「相変わらずの悪党面のくそ野郎が」

「・・・・?」

「相変わらずふざけた登場の仕方しやがって」

「あの悪党面はおまえの出待ち?」大柄な男はまだ笑っていた。

「すまないが付き合ってくれ。

あのオヤジは黙って素通りできない相手なんだ」

「どんなヤツ?」

「怖いヤツだよ・・・」

机の上のスマートフォンが音を出して新しいメッセージが液晶画面に浮かんだ。

『急げ。急ぐんだ。

からすとうずら』

小柄な男はウッと唸り千円札を二枚机の上に置いて立ち上がった。

「顔文字も絵文字もないメールは冷たい感じだな」大柄な男は苦笑していた。

***

「五里霧中のときさ・・監督が言ったろ」

「なんの話しだ?」からすはうずらに聞いた。

「高校のときさ。サッカーの試合前に監督が言ったろ・・」

「・・・・・・」

「相手が俺たちじゃどうしようないくらい強いときさ。

まあ戦略なんかが通用する相手じゃないってくらい強いときさ・・。」

「今そんな話をしてる場合かよ」

「監督は笑顔で言ったんだ」

「・・・・・」

「『当たって砕けろだ』ってさ」万策尽き果てた監督のような笑顔でうずらは言

った。からすは渋面で黙っている。

「でも砕けるのは嫌だろ」うずらはまだ笑っていた。

「・・・・・」

「暗中模索だ。

シチューつくるときさ・・ジャガイモを一緒に煮込んでさ、イモが煮崩れし

て溶けてさ・・」

「黙れ!」

***

黒のワゴン車は企業が立ち退いてから塩漬けになったままの廃工場で停まり、

二人は運転手の若い男と年嵩の男に前後を挟まれ工場内の部屋に連れ込まれた。

からすは「ちょっとトイレに行ってくる。話はそれからだ」と言い残し部

屋を出ていき数分後に戻ってくるとうずらは男たちと笑いながら雑談にふけっ

ていた。

年嵩の男から依頼の話が始まるとからすが爆発した。

「無茶だ。そんな仕事が受けれるか!」

うずらは笑ったままで大きな身体を覆っているブカブカのフランス軍用コート

のポケットから小さなフリスクのケースを出して二粒を口へ放り込んで笑いな

がら年嵩の男へ向かって話しだした。

「俺たちは違法なことはやらないんだ。せいぜい脱法までだっての。

脱法だってけっこうヤバイんだけどな」

年嵩の男がニヤリと笑うとうずらが叫んだ「あっ、笑った。今年何回目?」

年嵩の男はうずらを無視してポケットから拳銃を出してからすに銃口を向ける

ともう一人の若い男も拳銃を取り出し銃口をうずらに向けた。からすは爆発を

しずめたがうずらは薄笑いのまま話し続けた。

「だからそれは違法だって。銃刀法違反だって」

「あのな。違法な仕事の中身を聞いて帰ってもらっちゃこっちは困るんだ」年

嵩の男は笑いを顔から消して低い声で言った。

「仕事を断られただけで相手を殺してちゃ事件になってアンタだってまずいだ

ろ。悪いことは言わない。死体の処理も面倒だぜ」からすが困った顔で言う

と年嵩の男は鼻でフンと笑って「そこまで心配すんな。後のことは俺に任せろ」と

面倒くさそうに言った。

「あのな。俺を殺すと後が面倒だぞ・・」

「・・・?」

「化けて出る」からすは言ってから恥ずかしそうに顔を赤くした。

「オマエな。ギャグのセンスは相変わらずだな。

どこの小学生だよ?」年嵩の男がゲラゲラ笑った。

「あっ。化ける化ける。こいつは『怪物くん』のファンだもん」うずらが無茶

を言うとからすは困った顔で「怪物と幽霊は違うんだって」とこぼした。

若い運転手が上着のポケットから黒い小さな箱のような物を出した。

「あのさあ。こいつは夏以外も出るよ。謹厳実直な働き者の幽霊だから年中出

るよ」話し続けるうずらの首筋に男が黒い箱を当てると先端の金属から青白

い光が出た。うずらは急に話を止め膝から崩れて前のめりに倒れて動かなくな

った。「おい。なにすんだよ?ちょっと待て」からすは叫んだが若い男は無表情

でスタンガンをからすの右肩に当てた。男が「次の人どうぞ」と言ったらまる

で予防接種の流れ作業のようだ。

「ウッ」と言うとからすも倒れて動かなくなった。

* **

目覚めたからすとうずらは・・・目覚めた?そう二人は殺されちゃいなかった。

でも二人は困っていた。相当に。

二人は床に尻をついて座っていた。コンクリート打ち放しの壁からむき出しに

なった太い金属パイプに結束バンドで手をパイプに縛り付けられていた。後ろ

手で。二人が背中合わせに。

「おい。起きてるか?」背中越しにからすが聞いた。

「ああ。生きてるな俺たち。ところでさ」

「なんだ?」

「オマエさ。ホントに化けられるの?」

「知らねえよ」

「えっ?」

「まだ死んだことねえもんな。試したことねえよ」

「試せるかも・・・」

「はあ?」

からすには位置関係のせいで見えないが・・背中合わせのうずらの前にタブレ

ットPCが置かれていた。液晶画面には『08:33:55』と表示され右端の数字

が刻々と減少している。そう。まさに刻々と。

「刻々と減ってるな・・」うずらが珍しく困った声で言った。

「なんのことだ?」いらついて大きな声をだしたからすへうずらは状況を説明

した。

「それでさ。タブレットPCから伸びたケーブルが黒い箱に繋がっててな。箱の

上にはな。灯油缶が乗ってるんだよ」

「・・・・・」

「暖房用の灯油かな。それともなんか燃やすのかな?」

「燃やすんだろうな・・」

「ところでさ」

「・・・」

「化けるの試してみる?」

「試したかねえよ」

「でもさ」

「・・・」

「あの液晶画面の数字さ。ハッピーニューイヤーのカウントダウンの可能性は

ないかな?」

「この状況で・・あるかよそんなこと」からすの声を無視してうずらは続けた。

「でさ。新年と同時に黒い箱からプレゼントが出てさ。

サプライ〜ズ・・とかさ」

「あのな。黒い箱が爆発して灯油が燃えてな。ここが火の海になったらな。

俺はかなりな・・・驚くぞ」

「ああ。やっぱサプライ〜ズじゃん」

「妙なこと言ってねえでどうすりゃいいのか考えろ!」

「五里霧中だ」うずらが言った。

「・・・・・・?」からすは返事をしないがうずらは話を続ける。

「カレーつくるときさ・・ジャガイモを一緒に煮込んでさ、イモが煮崩れして

溶けてさカレーがドロドロになってさ甘くなるってのがあるだろ。

あれってさあ・・」

***

「監督が言ったろ。『当たって砕けろ』って」

「だから爆発で砕けるかもしれないんだって」

後ろ手に縛られたまま身動きできない二人。この状況をからすは罵りうずらは

笑う。

またうずらが話を始めた。

「やっぱあれだな」

「・・・」

「織田信長も最後は灯油で燃えて熱かったろうな」

「時代的に灯油じゃないだろうけどな」

「じゃ何油?」

「知るか!」

数分黙っていたうずらがまた話し始めた。

「あのさ」

「今度はなんだ?」

「キャットフードは人間の口には合わないもんだな。

まずいよアレ」

なんの良いアイデアも浮かばないからすはうずらの話を無視して結束バンドで

結ばれた手首を力任せに動かしたが金属パイプはびくともしない。

「あっ」声を出したうずらに向かってからすが「どうした?」と聞いた。

「あと6時間だ。ってことは今午後6時だ」

「・・・」

「マルの夕御飯の時間だ」

「こんなときに猫の飯の心配なんかしてんじゃねえ」いらついたからすが喚く

とうずらのブカブカ軍用コートの内ポケットからサバトラ柄の猫が顔を出した。

からすの耳に背中越しに猫の鳴き声が届く。それからドサッと床に着地する音

が響いた。

「マルなのか?マルがいるのか?」からすは大きな声をだした。

「だから夕御飯の時間なんだって」うずらがそれがどうしたというような声音

で言った。

身体が柔軟なうずらは右足のつま先でコートの内側を蹴ると外側のポケットから

フリスクのケースが床に落ちた。うずらは左足のかかとを振りおろすとケースが

壊れて中から茶色い粒状の猫用ドライフードが床に散らばった。

マルはゴロゴロと喉を鳴らして喜んだ。キャットフードを頬張るマルの音がか

らすの耳へ背中越しに届いた。ガツガツと。

「どうして・・」

「昼ごはん食べなかったろ。マルを家に置いとくの心配だから連れてきたんだ

よ。ご飯をせがんだらあげようと思ってさ。ほら。フリスクのケースに入

れてきた」

「早く言えよ」

「さっきキャットフード食べたらまずかったって?」

ガツガツとマルが頬張る音はまだ続いている。

「おい。何やってる?マルにこの結束バンドを噛み切らせるんだ」言ったからすに

うずらは呆れたような声で返答した。

「だから。夕御飯の時間なんだって」

「早く食べ終われよマル」

マルの食事の音が止んで数分たったが結束バンドを噛む音も感触もしない。

「マルはなにしてるんだ?」聞いたからすに「決まってるだろ」とうずらは言

うが「だからマルはなにしてるんだよ?」と再度からすが聞いた。

「眠ってるよ。食後だもん」

「おい!」

「黒い箱の上で眠ってるよ。ああ。あの箱さ。暖かいんだなきっと」

「・・・・・」

残り3時間とうずらが言うとカリカリという音がからすの耳に届いた。

「なんだ?」

「タブレットPCの液晶画面で爪とぎしてるよ」

「危ねえから止めさせろ!」からすが悲鳴にちかい声をだした。

からすの声を無視してうずらが暢気な声をだす。

「今年も残りわずかだな」

「・・・・・」

「ちょっとさびしいな」

「・・・・・」

「でもあれだな。まだ手つかずの新年がたっぷり残ってるもんな」うずらは笑

いながら言った。

「ああ。ここを抜けだして新年に手を付けねえとな」からすは喉をごくりと鳴

らして答えるとマルにむかって「こっちだ。こっちに来いマル」と叫んだ。

マルが小走りに近寄ってくる音が響いた。トコトコと。

「そうだマル。こっちだ。こっちに来い」

音がする。カリカリ・・カリカリと。

「鉄パイプで爪とぎなんかしてんじゃねえよ」からすが言うとうずらは仕方ないよ

という声で「爪とぎしないと古い爪がかさぶたみたくなって困るんだって」と言った。

「・・・・・・」

***

「これからどうする?」

「これで終わりだ。もう連中には関わらねえ」言って廃工場の駐車場から背後

を振り返ったからすは200メートル向こうで紅く燃える工場と湧き上がる黒

煙を見つめた。

「本能寺みたいだな」ぼそっと呟くうずらへ「見たことあるのかよ?」とから

すが笑って言った。からすが続けた。

「・・連中は俺たちが死んだと思ってるだろ?」

「うん。多分な。

五里霧中で暗中模索の本能寺の変だって思ってるだろうな」

「オマエが変だっての」

「うん・・?」

「それにな。怖いヤツなんだよ・・あいつ。

もう関わらないほうがいい」

二人が歩いて工場の敷地から出ようとすると見覚えのある黒のワゴン車が

コンクリート塀の前に停まっている。近づいてみるとワゴン車はフロントが塀に

突っ込み潰れていた。

「どういうこと?」うずらはからすに向かって言って続けた。

「これやったのオマエだろ」

「・・・」

「なんで一人で遊ぶんだよ」うずらは悔しがって拗ねながら言う「なあ。なに

やったんだよ?」

「俺さ。食堂に行く前にさ。商店街で入浴剤を買ったんだ」

「なんのこと?」

「オマエが青空見上げて入浴剤かよ?って言ったからさ。

青空みたいな風呂に入りたくなってさ。入浴剤買ったんだよ」

「・・・・・」

「その入浴剤をさ。エンジンオイルの中に入れたんだ」

「おまえトイレに行くって言ってそんなことしてたのか・・」

「知ってるか・・水と入浴剤を混ぜて密閉すると・・」

「ああ。ペットボトル爆弾だな。

でもエンジンオイルじゃ・・」

「ああ。だから俺も半信半疑でさ」

「半信半疑か・・。

まあスタンガンで失神した後の五里霧中よりはずいぶんましだ」

「まあな。それで結果はワゴン車がコンクリート塀に・・」

「当たって砕けろだ」うずらがゲラゲラ笑いながら言うとからすもつられて笑

った。

通りにでて歩いていると商店街にさしかかった。

「おい。まだ蕎麦食ってないよ」うずらが情けない声をだした。

「冷えるしな。熱い海老天蕎麦でも食うか?」からすが弾んだ声で言う。

「駄目だって。

猫が甲殻類を食べると腰をぬかすんだって」うずらが毅然と言う。

「・・・・・」

「部屋に戻って酒でも飲むか?」からすは言うと「大晦日だしな熱燗で」とつ

けたした。

「八代亜紀の舟唄を聞きながら?」うずらはニヤニヤ笑った。

「ああ。オマエが倍賞千恵子なら抱きしめてるよ」

「高倉健は刑事の役だよ。オマエには似合わない」

「あのな。高倉健は日本の男なら全員憧れていいんだよ」

商店街を中程まで進むとスピーカーから除夜の鐘が鳴り出した。

「始まったな」からすはニヤニヤ笑っている。

「ああ。手つかずの新年がな」うずらもニヤニヤ笑う。

「今年もよろしくな」言ってからすは右手で拳をつくりうずらへ差し出した。

うずらは左拳でからすの拳をパンッと叩き今度はニコニコ笑ってこう言った。

「こちらこそ」

【蛇足】

長らくご無沙汰しているあいだに大晦日になってしまいました。

今回は年末のご挨拶がわりに慌てて書きました。

みなさん今年はどうもありがとうございました。

新しい年がみなさんにとって実り多い日々であることを願います。

「ああ」

「ちょっとさびしいな」

「そうか?」

男たち二人がボソボソと話している。

「でもあれだな。まだ手つかずの新年がたっぷり残ってるもんな」大柄な男は

少し笑いながら言った。

「ハハハ。そのとおりだ。まだ手もつけちゃいない」小柄な男は喉をごくりと

鳴らし笑いを漏らした。

***

今思い出すと妙な日だった。

いつもはケチなおやじのたこ焼きのタコが大きかった。

テレビに映った気象予報士はいつもの自信家ぶりに似合わず明日の天気を断言

しなかった。

きまった時刻に食事をせがむ猫のマルが眠っていた。

大晦日の冬空なのにまるで夏のように青かった。

「どんな入浴剤つかってんだよ?」大柄な男は歩きながら空を見上げて隣の小

柄な男に言った。

二人の男が地元商店街のはずれにあるいきつけの食堂に入り、定食を食べはじ

めた時だ。電話の着信音が近くで鳴った。みるとテーブルの下の床にスマート

フォンが落ちていた。着信音を出しヴァイブで虫のように床の上で振動してい

るスマートフォンを大柄な男が手で拾いあげた。

***

「五里霧中だ」大柄な男は言う。

「・・・・・・?」小柄な男は返事をしないが大柄な男は話を続ける。

「カレーつくるときさ・・ジャガイモを一緒に煮込んでさ、イモが煮崩れして

溶けてさ・・カレーがドロドロになってさ甘くなるってのがあるだろ。

あれってさあ・・」

「なんだよそれ?」

「分からなくなるよな」

「何が?」

「これはカレーなのか・・それともカレー風味のジャガイモ・ポタージュなの

か・・なんなのか分からなくなる」

「なんだよそれ?」

「困ったもんだ。これからどうしていいのか分からない。

方針も見込みも全くわからない」

「・・・・・・」

「五里霧中だ」

「今の俺たちだ」

* **

食堂の床から着信音を鳴らしているスマートフォンを大柄な男が拾い上げると

音は止み液晶画面にメッセージが浮かんだ。

『勇気はあるか?なあ運び屋の二人』

大柄な男は小柄な男にも液晶画面が見えるようにスマートフォンを机の上に置

いた。

『勇気だしてさ、オレの頼みを引き受けてくれ。』

小柄な男は一瞬だけ顔を険しくしたがすぐに鼻で笑って「こんなもん捨てちま

え」と言った。

『断ることなんかできぜねえぞ運び屋』

「ふざけんな!」小柄な男がスマートフォンに怒鳴った。

液晶画面に男たち二人の本名が浮かぶと消えた。それから次々と二人の過去の

仕事の記録が合法・非合法ないまぜになって液晶画面に浮かんでは消えた。

『どうだ?どんな相手かも分からない奴に自分のネタつかまれてる気分は?』

「ストーカーは犯罪だっての」困った顔で大柄な男は言い、小柄な男は無言で

液晶画面を睨んでいた。

『飯なんか食ってねえで店を出ろ。』

二人が座席のわきの窓から食堂の前を見ると黒いホンダのワゴン車が停まって

いる。

『車に乗るんだ』

二人が車を見ていると助手席のウインドウが下に降りて現れたのは短い髪の年

嵩の男だ。大きな鷲鼻の上に細い目がのっていた。

「悪党面だな」小柄な男が吐き捨てた。

「説明不要な人相の悪さだ。

大晦日の今日聞いてみたいくらいだ。

あなたは今年何回笑いましたか?笑顔の似合わないあなたが」大柄な男は笑

いながら言った。

小柄な男は黙って助手席の男を睨んでいたがコップの水を一口飲むとため息を

吐いた。

「新年の目標は『天真爛漫にしなさい』って教えてこようか?」

「相変わらずの悪党面のくそ野郎が」

「・・・・?」

「相変わらずふざけた登場の仕方しやがって」

「あの悪党面はおまえの出待ち?」大柄な男はまだ笑っていた。

「すまないが付き合ってくれ。

あのオヤジは黙って素通りできない相手なんだ」

「どんなヤツ?」

「怖いヤツだよ・・・」

机の上のスマートフォンが音を出して新しいメッセージが液晶画面に浮かんだ。

『急げ。急ぐんだ。

からすとうずら』

小柄な男はウッと唸り千円札を二枚机の上に置いて立ち上がった。

「顔文字も絵文字もないメールは冷たい感じだな」大柄な男は苦笑していた。

***

「五里霧中のときさ・・監督が言ったろ」

「なんの話しだ?」からすはうずらに聞いた。

「高校のときさ。サッカーの試合前に監督が言ったろ・・」

「・・・・・・」

「相手が俺たちじゃどうしようないくらい強いときさ。

まあ戦略なんかが通用する相手じゃないってくらい強いときさ・・。」

「今そんな話をしてる場合かよ」

「監督は笑顔で言ったんだ」

「・・・・・」

「『当たって砕けろだ』ってさ」万策尽き果てた監督のような笑顔でうずらは言

った。からすは渋面で黙っている。

「でも砕けるのは嫌だろ」うずらはまだ笑っていた。

「・・・・・」

「暗中模索だ。

シチューつくるときさ・・ジャガイモを一緒に煮込んでさ、イモが煮崩れし

て溶けてさ・・」

「黙れ!」

***

黒のワゴン車は企業が立ち退いてから塩漬けになったままの廃工場で停まり、

二人は運転手の若い男と年嵩の男に前後を挟まれ工場内の部屋に連れ込まれた。

からすは「ちょっとトイレに行ってくる。話はそれからだ」と言い残し部

屋を出ていき数分後に戻ってくるとうずらは男たちと笑いながら雑談にふけっ

ていた。

年嵩の男から依頼の話が始まるとからすが爆発した。

「無茶だ。そんな仕事が受けれるか!」

うずらは笑ったままで大きな身体を覆っているブカブカのフランス軍用コート

のポケットから小さなフリスクのケースを出して二粒を口へ放り込んで笑いな

がら年嵩の男へ向かって話しだした。

「俺たちは違法なことはやらないんだ。せいぜい脱法までだっての。

脱法だってけっこうヤバイんだけどな」

年嵩の男がニヤリと笑うとうずらが叫んだ「あっ、笑った。今年何回目?」

年嵩の男はうずらを無視してポケットから拳銃を出してからすに銃口を向ける

ともう一人の若い男も拳銃を取り出し銃口をうずらに向けた。からすは爆発を

しずめたがうずらは薄笑いのまま話し続けた。

「だからそれは違法だって。銃刀法違反だって」

「あのな。違法な仕事の中身を聞いて帰ってもらっちゃこっちは困るんだ」年

嵩の男は笑いを顔から消して低い声で言った。

「仕事を断られただけで相手を殺してちゃ事件になってアンタだってまずいだ

ろ。悪いことは言わない。死体の処理も面倒だぜ」からすが困った顔で言う

と年嵩の男は鼻でフンと笑って「そこまで心配すんな。後のことは俺に任せろ」と

面倒くさそうに言った。

「あのな。俺を殺すと後が面倒だぞ・・」

「・・・?」

「化けて出る」からすは言ってから恥ずかしそうに顔を赤くした。

「オマエな。ギャグのセンスは相変わらずだな。

どこの小学生だよ?」年嵩の男がゲラゲラ笑った。

「あっ。化ける化ける。こいつは『怪物くん』のファンだもん」うずらが無茶

を言うとからすは困った顔で「怪物と幽霊は違うんだって」とこぼした。

若い運転手が上着のポケットから黒い小さな箱のような物を出した。

「あのさあ。こいつは夏以外も出るよ。謹厳実直な働き者の幽霊だから年中出

るよ」話し続けるうずらの首筋に男が黒い箱を当てると先端の金属から青白

い光が出た。うずらは急に話を止め膝から崩れて前のめりに倒れて動かなくな

った。「おい。なにすんだよ?ちょっと待て」からすは叫んだが若い男は無表情

でスタンガンをからすの右肩に当てた。男が「次の人どうぞ」と言ったらまる

で予防接種の流れ作業のようだ。

「ウッ」と言うとからすも倒れて動かなくなった。

* **

目覚めたからすとうずらは・・・目覚めた?そう二人は殺されちゃいなかった。

でも二人は困っていた。相当に。

二人は床に尻をついて座っていた。コンクリート打ち放しの壁からむき出しに

なった太い金属パイプに結束バンドで手をパイプに縛り付けられていた。後ろ

手で。二人が背中合わせに。

「おい。起きてるか?」背中越しにからすが聞いた。

「ああ。生きてるな俺たち。ところでさ」

「なんだ?」

「オマエさ。ホントに化けられるの?」

「知らねえよ」

「えっ?」

「まだ死んだことねえもんな。試したことねえよ」

「試せるかも・・・」

「はあ?」

からすには位置関係のせいで見えないが・・背中合わせのうずらの前にタブレ

ットPCが置かれていた。液晶画面には『08:33:55』と表示され右端の数字

が刻々と減少している。そう。まさに刻々と。

「刻々と減ってるな・・」うずらが珍しく困った声で言った。

「なんのことだ?」いらついて大きな声をだしたからすへうずらは状況を説明

した。

「それでさ。タブレットPCから伸びたケーブルが黒い箱に繋がっててな。箱の

上にはな。灯油缶が乗ってるんだよ」

「・・・・・」

「暖房用の灯油かな。それともなんか燃やすのかな?」

「燃やすんだろうな・・」

「ところでさ」

「・・・」

「化けるの試してみる?」

「試したかねえよ」

「でもさ」

「・・・」

「あの液晶画面の数字さ。ハッピーニューイヤーのカウントダウンの可能性は

ないかな?」

「この状況で・・あるかよそんなこと」からすの声を無視してうずらは続けた。

「でさ。新年と同時に黒い箱からプレゼントが出てさ。

サプライ〜ズ・・とかさ」

「あのな。黒い箱が爆発して灯油が燃えてな。ここが火の海になったらな。

俺はかなりな・・・驚くぞ」

「ああ。やっぱサプライ〜ズじゃん」

「妙なこと言ってねえでどうすりゃいいのか考えろ!」

「五里霧中だ」うずらが言った。

「・・・・・・?」からすは返事をしないがうずらは話を続ける。

「カレーつくるときさ・・ジャガイモを一緒に煮込んでさ、イモが煮崩れして

溶けてさカレーがドロドロになってさ甘くなるってのがあるだろ。

あれってさあ・・」

***

「監督が言ったろ。『当たって砕けろ』って」

「だから爆発で砕けるかもしれないんだって」

後ろ手に縛られたまま身動きできない二人。この状況をからすは罵りうずらは

笑う。

またうずらが話を始めた。

「やっぱあれだな」

「・・・」

「織田信長も最後は灯油で燃えて熱かったろうな」

「時代的に灯油じゃないだろうけどな」

「じゃ何油?」

「知るか!」

数分黙っていたうずらがまた話し始めた。

「あのさ」

「今度はなんだ?」

「キャットフードは人間の口には合わないもんだな。

まずいよアレ」

なんの良いアイデアも浮かばないからすはうずらの話を無視して結束バンドで

結ばれた手首を力任せに動かしたが金属パイプはびくともしない。

「あっ」声を出したうずらに向かってからすが「どうした?」と聞いた。

「あと6時間だ。ってことは今午後6時だ」

「・・・」

「マルの夕御飯の時間だ」

「こんなときに猫の飯の心配なんかしてんじゃねえ」いらついたからすが喚く

とうずらのブカブカ軍用コートの内ポケットからサバトラ柄の猫が顔を出した。

からすの耳に背中越しに猫の鳴き声が届く。それからドサッと床に着地する音

が響いた。

「マルなのか?マルがいるのか?」からすは大きな声をだした。

「だから夕御飯の時間なんだって」うずらがそれがどうしたというような声音

で言った。

身体が柔軟なうずらは右足のつま先でコートの内側を蹴ると外側のポケットから

フリスクのケースが床に落ちた。うずらは左足のかかとを振りおろすとケースが

壊れて中から茶色い粒状の猫用ドライフードが床に散らばった。

マルはゴロゴロと喉を鳴らして喜んだ。キャットフードを頬張るマルの音がか

らすの耳へ背中越しに届いた。ガツガツと。

「どうして・・」

「昼ごはん食べなかったろ。マルを家に置いとくの心配だから連れてきたんだ

よ。ご飯をせがんだらあげようと思ってさ。ほら。フリスクのケースに入

れてきた」

「早く言えよ」

「さっきキャットフード食べたらまずかったって?」

ガツガツとマルが頬張る音はまだ続いている。

「おい。何やってる?マルにこの結束バンドを噛み切らせるんだ」言ったからすに

うずらは呆れたような声で返答した。

「だから。夕御飯の時間なんだって」

「早く食べ終われよマル」

マルの食事の音が止んで数分たったが結束バンドを噛む音も感触もしない。

「マルはなにしてるんだ?」聞いたからすに「決まってるだろ」とうずらは言

うが「だからマルはなにしてるんだよ?」と再度からすが聞いた。

「眠ってるよ。食後だもん」

「おい!」

「黒い箱の上で眠ってるよ。ああ。あの箱さ。暖かいんだなきっと」

「・・・・・」

残り3時間とうずらが言うとカリカリという音がからすの耳に届いた。

「なんだ?」

「タブレットPCの液晶画面で爪とぎしてるよ」

「危ねえから止めさせろ!」からすが悲鳴にちかい声をだした。

からすの声を無視してうずらが暢気な声をだす。

「今年も残りわずかだな」

「・・・・・」

「ちょっとさびしいな」

「・・・・・」

「でもあれだな。まだ手つかずの新年がたっぷり残ってるもんな」うずらは笑

いながら言った。

「ああ。ここを抜けだして新年に手を付けねえとな」からすは喉をごくりと鳴

らして答えるとマルにむかって「こっちだ。こっちに来いマル」と叫んだ。

マルが小走りに近寄ってくる音が響いた。トコトコと。

「そうだマル。こっちだ。こっちに来い」

音がする。カリカリ・・カリカリと。

「鉄パイプで爪とぎなんかしてんじゃねえよ」からすが言うとうずらは仕方ないよ

という声で「爪とぎしないと古い爪がかさぶたみたくなって困るんだって」と言った。

「・・・・・・」

***

「これからどうする?」

「これで終わりだ。もう連中には関わらねえ」言って廃工場の駐車場から背後

を振り返ったからすは200メートル向こうで紅く燃える工場と湧き上がる黒

煙を見つめた。

「本能寺みたいだな」ぼそっと呟くうずらへ「見たことあるのかよ?」とから

すが笑って言った。からすが続けた。

「・・連中は俺たちが死んだと思ってるだろ?」

「うん。多分な。

五里霧中で暗中模索の本能寺の変だって思ってるだろうな」

「オマエが変だっての」

「うん・・?」

「それにな。怖いヤツなんだよ・・あいつ。

もう関わらないほうがいい」

二人が歩いて工場の敷地から出ようとすると見覚えのある黒のワゴン車が

コンクリート塀の前に停まっている。近づいてみるとワゴン車はフロントが塀に

突っ込み潰れていた。

「どういうこと?」うずらはからすに向かって言って続けた。

「これやったのオマエだろ」

「・・・」

「なんで一人で遊ぶんだよ」うずらは悔しがって拗ねながら言う「なあ。なに

やったんだよ?」

「俺さ。食堂に行く前にさ。商店街で入浴剤を買ったんだ」

「なんのこと?」

「オマエが青空見上げて入浴剤かよ?って言ったからさ。

青空みたいな風呂に入りたくなってさ。入浴剤買ったんだよ」

「・・・・・」

「その入浴剤をさ。エンジンオイルの中に入れたんだ」

「おまえトイレに行くって言ってそんなことしてたのか・・」

「知ってるか・・水と入浴剤を混ぜて密閉すると・・」

「ああ。ペットボトル爆弾だな。

でもエンジンオイルじゃ・・」

「ああ。だから俺も半信半疑でさ」

「半信半疑か・・。

まあスタンガンで失神した後の五里霧中よりはずいぶんましだ」

「まあな。それで結果はワゴン車がコンクリート塀に・・」

「当たって砕けろだ」うずらがゲラゲラ笑いながら言うとからすもつられて笑

った。

通りにでて歩いていると商店街にさしかかった。

「おい。まだ蕎麦食ってないよ」うずらが情けない声をだした。

「冷えるしな。熱い海老天蕎麦でも食うか?」からすが弾んだ声で言う。

「駄目だって。

猫が甲殻類を食べると腰をぬかすんだって」うずらが毅然と言う。

「・・・・・」

「部屋に戻って酒でも飲むか?」からすは言うと「大晦日だしな熱燗で」とつ

けたした。

「八代亜紀の舟唄を聞きながら?」うずらはニヤニヤ笑った。

「ああ。オマエが倍賞千恵子なら抱きしめてるよ」

「高倉健は刑事の役だよ。オマエには似合わない」

「あのな。高倉健は日本の男なら全員憧れていいんだよ」

商店街を中程まで進むとスピーカーから除夜の鐘が鳴り出した。

「始まったな」からすはニヤニヤ笑っている。

「ああ。手つかずの新年がな」うずらもニヤニヤ笑う。

「今年もよろしくな」言ってからすは右手で拳をつくりうずらへ差し出した。

うずらは左拳でからすの拳をパンッと叩き今度はニコニコ笑ってこう言った。

「こちらこそ」

【蛇足】

長らくご無沙汰しているあいだに大晦日になってしまいました。

今回は年末のご挨拶がわりに慌てて書きました。

みなさん今年はどうもありがとうございました。

新しい年がみなさんにとって実り多い日々であることを願います。

1=0.99999999・・・

青空に白い煙が昇っていった。秋晴れの上空へ真っ直ぐに昇っていった煙の先

端は雲に届いていた。

「雲の中で一服してるんじゃねえかな」誠は笑っていた。

「太くて真っ直ぐで堂々として・・良い煙だ」修は感心していた。

「あーあ。とうとう煙になっちまったか」明はめそめそ泣いていた。

「・・・・・」苺は無言で空へ昇っていく煙を見つめていた。

黄金色の柔らかい陽差しがふいに揺れた。少し風がでてきた。

「おお。見ろ、風が吹いたのに煙は真っ直ぐのままだ」修は空を指さした。

「強情なんだよ。源はよお。煙になっても意地っ張りなんだよ」弾んだ声で誠

は言うと続けた「苺の前じゃさ・・いつもかっこつけてたもんなあ」

明だけがまだ泣いていた「ああ・・源ちゃん」

見渡す限りに広がる水田を見おろす小高い丘にある市営の葬祭場だ。

午前の火葬は一人だけだと係員が言っていた。間違いない。

あの一本気な煙は源だ。

堂々として・・ちょっと威張った感じの・・そのくせちょっと照れてる感じの

煙は源だ。四人ともそう感じていた。

眼下に広がる水田は黄金色の稲穂で埋め尽くされていた。

源は自宅の屋根に降り積もった落ち葉を掃き下ろしていたときに屋根から地上

に落下した。すぐに病院に搬送され8階病棟(最上階)に入院したがほどなく

死んだ。そして今は煙になってはるか上空へ昇っている。

最後まで上り下りの激しい人生だった。

*******

苺が十四才の誕生日のときのことだ。父親と母親は「ちょっと出かけてくる」

といつものように言った。年に数回ちょっと出かけてくる両親だった。

数週間から数ヶ月のちょっとだった。一人娘の苺を残してふらりと出かける二

人だった。戻ってきた両親にむかって苺がどこに行って何をしていたかを聞い

ても父と母は「ちょっとね」と言うだけなのもいつものことだった。

『謎は謎のまま残り、新たな謎を生んだ』同じ町内の誠は言った。

誠・・通称マコちゃん六十二才、居酒屋店主でロック歌手、謎の多い不思議な

男だ。不思議な謎男がこう言う謎の両親は昨日まで十三才だった苺の理解をも

ちろん超えていた。

それはもちろん十四才になった今日も。

「今度のはちょっと・・ちょっと長いんだ」父が申し訳なそうに言った

「うん。長いんだよね、これが」母は嬉しそうに言った。

「だから・・・?」苺は両親の間に立ってニコニコ笑ってる男を指さした。

笑ってる男は源。苺の祖父だ。日本中を放浪して「流しの花火師」と「流しの

手品師」をやっていて、年に一度大晦日に帰ってきて正月二日には家を出て行

く源爺だった。マコちゃん同様謎の多い・・なぞなぞ男だ。

苺が十才のときのこと。イチゴを食べてる苺をカメラでバシャバシャ撮りなが

ら「苺の共食い写真だ。こりゃスクープだ」と何が楽しいのかはしゃいでいた

謎の祖父だ。

「これから俺はずっとこの家で苺と一緒に暮らすんだ」源爺は自慢げに言った。

「それじゃ父さんと母さんはずっと帰って来ないってこと?」苺が声を大きく

した。

「ちょっとな・・」両親と源爺は声を揃えて言った。

「・・・・・」

両親は午後の新幹線で出かけると言って中学へ行く苺を玄関で見送った。

苺は家を出て数分歩くと大きな橋のたもとについた。それから橋の欄干に沿っ

て川面を眺めながら歩いた。

「ちょっと・・かあ。でも源爺との二人暮らしがちょっとで済むわけないんだ

よね」

苺が生まれ育った所は市内中央を南北に川幅の大きな川が流れている。その川

を東西に跨ぐように架かる三つの橋がある。北から順に上ノ橋、中ノ橋、下ノ

橋と呼ばれていた。中の橋から東へ数キロメートル行くと昭和の初めから続く

仲町商店街があった。近くに大きなお寺があったためか戦中の空襲の時も焼夷

弾の投下から免れていた。苺の家はこの商店街の中に建っていた。

戦争の空襲から免れ、高度経済成長の波に洗われ小ぎれいになった商店街も、

昭和五十年以降近隣に出現した大きなスーパーマーケットやコンビニに客足を

奪われた。さらには、平成を迎え二十年近くなると郊外に次々と現れた巨大シ

ョッピングモールに壊滅的な打撃を加えられた。巨大ショッピングモールは市

の郊外を巨大な円陣で囲むように建ち・・まるで英国製の羽根なし円形扇風機

が送風の変わりに空気を吸い込むように市内各所の古い商店街から客足を奪っ

た。仲町商店街は地元住民が日々の生活用品を買い、壊れた家電や破れた衣類

の直しを依頼する「(商店街)住民の住民による住民のための」商店街として

皆が支え合ってなんとか成り立っていた。

しかし仲町商店街を覆う空気は意外なことに暢気だった。その暢気さを苺は愛

していた。そして暢気に能天気を上塗りしていたのが・・酒屋の修、文房具屋

の明、居酒屋の誠、そして源の幼馴染み四人だった。中学生にしては早熟な苺

はこの六十代の能天気どもを愛していた。そんな苺でも源と誠の無茶には迷惑

していた。

『無茶はどんどんやる。けどな。無理はしねえ。

無理するのはダセーだけだ』よく分からないことを源は苺に言う。

『三流の大人で一流の男ってことだ』誠も応じて胸を反らした。

仲町商店街と背中合わせに拡がった飲食店街がオリオン横丁だ。

オリオン横丁に誠が一人で切り盛りしている居酒屋があった。客が八人も入れ

ばいっぱいな小さな店で毎晩常連客が賑やかに話していた。店が混雑してくる

と苺も手伝わされた。

「あのさあ。わたしが手伝いに来たのに、マコちゃんがカウンターに座って飲

んでるってさあ・・なんかルール違反だよな」苺が眉間に皺をよせた。

「ルールその1『未成年の飲酒は禁じられています』」誠が笑顔で応じた。

「酒飲みたいなんて言ってない。働きなさいって言ってるの」眉間の皺が深く

なった。

「ルールその2『大人は子供を甘やかさない』」誠の隣に座った源が言った。

「大人は信じられない」やれやれという顔に苺はなった。

「貴方は神を信じますか?と同じくらいに、貴方は大人を信じますか?は出口

の見えない命題だ」源が混ぜっ返した。

「『大人は判ってくれない』フランソワ・トリュフォー」苺が応酬した。

誠は唇の端を曲げて笑うと・・ぼそぼそと低い声で歌うように話し始めた。

「『Don’t trust anyone over 30』よみ人知らず。

1960年代に三十以上の連中を信用するなって言っていたディランやストーン

ズだってもういい爺だ。物わかりの悪い正しい年寄りだ。

子供を甘やかすのは年寄りの悪い癖だ」

「でもミックは若い女に甘い」苺は手厳しい。

「・・・・」「・・・・・」

「源爺は上着のポケットからキャバクラのお姉ちゃんの名刺が出てきた。

マコちゃんは子供のような年齢の女と腕を組んで歩いていた」

苺はたたみかけた。

「年寄りを甘やかすのは子供の悪い癖だ。わたしは良き子供でありたい」

「・・・・・」「・・・・・」

*******

苺が十六才になった夏の宵。

仲町商店街の七夕祭りでのことだ。商店街を通る車道は通行止めにされ歩行者

天国になっている。夜になってやっと吹いてきた風にたくさんの色とりどりの

七夕飾りがゆらゆらと揺れていた。路上にはびっしりと露店が並びそこかしこ

から客引きの声が聞こえてくる。日中の暑気は通りに残り、風は出てきたが大

勢の人出で空気は動かず苺は団扇をひっきりなしに扇ぎながら歩いていた。

『もう暑いよ。盛り過ぎだって。大盛りだって今年の盛夏』

三十分前のことだ。苺は浴衣の着付けに手こずり八つ当たり気味に源に向かっ

て愚痴っていた。『先に行ってるぞ』と源は隣室へ声をかけ、愚痴が怒りに変わ

りそうな苺から逃げるように家を出て行った。

苺は七夕飾りを眺めながら源を探して通り歩いていると奇妙な露店を見つけた。

露店の幟には『言葉堂本舗』と書かれていた。大きな机が一つだけ置かれ、椅

子には男が一人座っていた。標語のような言葉が書かれた紙が机の前に何枚も

貼られていた。道行く人は感心がないのか足を止めずに素通りしていった。

男の話しを立ち止まって熱心に聞いているのは源と誠の二人だった。

男の物売り口上は淀みがなかった。

「言葉堂本舗でございます。

当店が扱っておりますのは、言葉でございます。

『世界は素敵な言葉であふれてる』

当店が取り扱っております言葉は、

名言、きめ台詞、キャッチコピー

短歌、俳句に川柳、どどいつ

自由律詩に壁の落書き、便所の哲学

謳い文句、殺し文句、歌の文句にセロニアス・モンク

心はなやぐ言葉の数々。

『美辞に麗句にお世辞にヨイショ!』

貴方の気持ちをぐいっとアゲてみせましょう。

『羽を持たない心だってな、空を飛ぶことができるんだ』

『そんなことができるの?』

『いいかいお嬢ちゃん。言葉使いのおじさんに出来ないことなんかないんだ』

さあさあ。心浮き立つ言葉の数々。

ユーモアはあるが冷笑はありません。

ウイットはあるが皮肉はありません。

当店は、貴方にお似合いの言葉を探します。

貴方を励ます、貴方に寄り添う、そんな言葉を探します。

言葉ソムリエです。

もしご希望でしたらオリジナル言葉の作成も承ります。

自分にフィットした言葉を呟くと・・・

元気が出ます。

勇気が湧きます。

アイデアが閃きます。

跳躍力が3%伸びます。

風呂あがりに湯冷めしません。

ビールが美味しくなります。

ブラボー。

さてお立ち会い。

手前ここに取りいだしたるは素敵な「言葉」の数々」

男は紙に書かれた古今東西の名言・至言・アフォリズムを次から次へと両手で

掲げて解説を始めた。男の解説を聞きながら「気に入った」とか「その通り」

とか相づちをうっているのは源と誠だった。その大げさなリアクションはどう

見ても露店のサクラだ。しかし二人をよく知る苺には分かる。あれは本気で

感心しているんだ。

言葉堂本舗の男の口上に熱がこもった。

「それでは…ここからは当店オリジナルの科白を。

『すべての男は本末転倒と役立たずの先に存在する』

ほら。気持ちが軽くなるでしょ。男ってのはね。そんなもん。

じたばたしても、それ以上でも以下でもない。

それじゃ次。これは強烈。

『すべての女は慈悲と理不尽のないまぜでできている』

ほら。はなから、男は女に敵わいって分かって気分が楽になるでしょ。

優しくて不合理・・勝てる相手じゃないんだって。うんうん。」

源と誠の二人も「うんうん」と頷いている。

言葉堂本舗のシステムはこうだった。男が客をカウンセリングして客にフィッ

トした言葉を古今東西の名言から選ぶ。もしくは男がオリジナルの言葉を考え

る。それから机の上のパソコンで男が文字をデザインして紙へ印刷する。

「おい。自分で考えた言葉もデザインして印刷してくれるか?」源が声を張り

上げた。

「いいよ。それが希望なら」男は笑顔で頷いた。

すると不敵な笑みを浮かべたのは源の隣に立っていた誠だった。

「俺も自分で考えるぞ!」誠が言うと源は「じゃあ勝負だな」と誠を睨んだ。

苺は口のなかで呟いて立ち去った。

『この二人の男は役立たずの中にだけ存在する』

********

三日間の七夕祭りが終わった翌日の夜。

台所の冷蔵庫のドアを開けた源が「ビールが入ってねえ」と怒鳴った。

「仕方ない。行こう」苺の言葉に「よし行くぜ」と応じて源は笑った。

急ぎ足で誠の居酒屋へ着いた二人は店に入った。早い時間のせいか客は他にい

なかった。カウンターに置いてあるビールの入ったコップは誠のものだろう。

「冷えたビール」「冷えた麦茶」二人はカウンター席に座る前に言った。

誠は手作りの麦茶を冷蔵庫から出してコップに注ぎカウンターに置き、それか

ら瓶ビールの栓を抜きコップと一緒に麦茶の隣に置いた。

誠は注文も聞かずに冷蔵庫からズッキーニを三本取り出して厚めに切った。

フライパンを火にかけオリーブオイルでニンニクを香りが出るまで炒めると、

そこへ切ったズッキーニと手でちぎった鷹の爪を入れニンニクの香りが移った

オリーブオイルを絡めるように炒めた。最後に塩を一振りかけてから皿に盛り

つけカウンターに置いた。

「美味しい。マコちゃんこれ美味しいよ」苺が目を輝かせた。

「・・・マコ、ちょっと厨房借りるぞ」

「なんだよ源?」

「俺の料理ほうが美味い」

「源爺なに張り合ってんの」

「コイツは苺が美味いって言ったとき鼻を鳴らしたんだ。

『当然だ』って言うように」

「普通鳴らさないか・・鼻。当然だっていうときゃ鳴らすだろ鼻を」

「こいつはガキの頃から謙虚じゃねえんだ」

「どの口が言う?」

「あのな。人間は謙虚が大事なんだ。『実るほど頭を垂れる稲穂かな』だ。

それをなんだ、料理を褒めてもらって鼻ふん当然ってのは」

「あのな。実って頭下げられちゃな・・

『実ってねえのにふんぞり返っててすみません』って恐縮してる不憫な稲穂

が可哀想だろうよ」

「はあ?なんだその屁理屈は。

だいたいな胡瓜の油炒めなんてな、河童も喰わねえよ」

「ズッキーニ。これは胡瓜じゃないの。ズッキーニ」

「なんだ苺。オマエがマコに味方するってどういいうことだ?」

「へへん。ズッキーニはな胡瓜の仲間だ」誠が得意げに言った。

「ズッキーニは胡瓜に似てるけどカボチャの仲間」

「なんだよ。苺はどっちの味方なんだよ?」

「どっちの味方でもないよ。だいたいね、六十過ぎのいい大人がさあ・・・

高校一年女子に向かって『どっちの味方だ?』ってさあ。

恥ずかしくないわけ?」

「全然」「何が?」源と誠は同時に答えた。

「だからね。孫みたいな年の子供の前でね・・実際隣の男の孫だしね。

マコちゃんは孫同然のわたしに、源爺は孫そのもののわたしにさ、

『どっちの味方だ?』とか大きな声出してさ。

恥ずかしくないのって」

「ない」「ない」源と誠はまた同時に答えた。

「・・・・・」

二人の口論を無視して麦茶を飲みながらテレビの野球中継を見ていた苺は

テレビの横の壁にかけてあった色紙に目がいった。

「なにアレ?」

「ん・・?」

「テレビの横のアレはなんなのって聞いてんの」

「あっ。あれか。あれはほら・・言葉堂本舗で作った色紙だ」

苺の声につられて色紙をみた源がゲラゲラ笑い出した。

「だーかーら。なんなのアレって聞いてんの。

あの言葉はなんなのって、わたしは聞いてるの」

「人間はな、引込みじあんはいけねえなって…」

「・・・・・」

「自分の得意技をバンバン出してドカドカ賑やかにいくぞって」

「・・・・・」

「もう出し惜しみなしだぞって」

「・・・・・・」

壁に掛かっていた色紙には『能ある鷹の爪』と書いてあった。

顔を真っ赤にして笑っていた源は鞄から色紙を取り出すとカウンターの上に置

いた。色紙の文字を読んだ誠は飲んでいたビールを吹き出してゲラゲラ笑い出

した。苺は口の中の麦茶を飲み下すと大きな溜め息を吐いた。

『自我自賛』と色紙には書いてあった。

「自分の精神をさ・・俺のハートをさ、自ら褒めるんだ。

もっと自信をもって堂々と生きようぜってな・・」

苺が源の話しを途中で切った。

「あのさ。二人とも子供の頃から謙虚じゃないってのが今よーく分かった。

あのね二人はね仲良しじゃない同じなんだ。

源爺とマコちゃんはね精神的双生児だよ」

「・・・・・」「・・・・・」

「オレがオレがの自己主張ばっかのオレオレ色紙だ」

ふいに店の戸が開く音が聞こえた。入ってきたのは言葉堂本舗の男だった。

顎と首の区別かつかないくらい太った、映画「紅の豚」のポルコ・ロッソのよ

うな男だった。太った風貌だけじゃない。白い麻の三つ揃いスーツに赤いネク

タイを締め丸い黒サングラスにパナマ帽を被ったところはポルコそのものだっ

た。男はカウンター席に座わりパナマ帽をとりサングラスを外して禿頭を右手

で掻いた。源は慌てて色紙を鞄にしまい、誠はそそくさと色紙を壁から外した。

照れる・恥ずかしがる心は二人にもあることを確認して苺は笑った。

「ミントジュレップをくれ。砂糖は少なめに。控えてるんだ」男は言ってゲラ

ゲラ笑った。

誠はグラスを出し砂糖とソーダを入れ、スプーンで潰して香りを出したミント

を加えてよくかき混ぜた。布でくるんだ氷を麺棒で叩いて砕いた。バーボンを

注いだグラスに砕いた氷を入れ手早くステアしてカウンターに置いた。

「面白い商売だな」誠は瓶ごとビールを飲みながら言った。

「まあな。人間の言葉に興味があるんだ。

人を傷つけもするが救うこともする言葉にな。

それと美味い酒が好きなんだ。これは良い出来のミントジュレップだ」

男が源と苺の皿を見て、オレにも同じものをくれというので誠は作ってだした。

「それはズッキーニだ。胡瓜じゃないぞ」源が自慢気に言った。

「知ってるけど」男は怪訝な顔で源に頷いてから苺に話しかけた。

「お嬢ちゃん。アンタは幸せだ。この二人は良い男たちだ。

シンプルな言葉を吐くシンプルな男たちだ」

源と誠はしまった色紙を出そうとした。

「もう。出さなくていい。

この二人はね・・複雑が苦手なだけなの」

「お嬢ちゃん。言葉も音楽も生き方も・・シンプルが一番だぜ」

「いい。『ここではあなたのお国より、人生がもうちょっと複雑なの』」

苺は映画「紅の豚」のジーナの科白をさらりと言った。

男はそれを聞いてゲラゲラ笑って言った。

「『飛ばねえ豚は、ただの豚だ』

お嬢ちゃんはいつか・・空を飛ぶかもしれない」

「ええっ。空を飛ぶ前に豚になっちゃうのは嫌だ」

源が満面の笑顔で男に話しかけた。

「アンタ良いヤツだな。

ジブリの映画を観ろ!これが、オレの教育方針だ」

「ロックを聴け!苺にいつも言ってるんだ」誠も負けずに言った。

「なんてシンプルな教育だ。お嬢ちゃんはやっぱり幸せものだ」男のゲラゲラ

笑いは止まらなかった。

「アンタ手品が得意なんだってな」笑いやむと男は隣の源に言った。

「ん・・。まあな」

男は「こんなのはどうだ」と言うと、ポケットから五百円硬貨を出してカウン

ターの上に置いた。そして硬貨の上に空のグラスを置いた。

と、その瞬間に硬貨はグラスの中へ移動した。しかも硬貨は裏返っていた。

誠と苺が感心して「ほう」と言うと、男は照れくさそうに笑った。

五分後に男は会計をして店を出て行った。

「見事な手品だった。でもあれくらいはなあ・・」誠の言葉に苺がかぶせた。

「源爺の手品のほうがもっと凄いよ」

男の手品を見てから黙っていた源が話し始めた。

「アイツのは手品じゃねえ」

「はあ・・じゃあなんだって言うんだ?」

「アイツは種も仕掛けも使ってなかった。

あれはトリックなしのマジックなんだ・・と思う。

魔法っていうかさ・・」

「えっ?」苺と誠が同時に声をあげたが源は答えず誠に言った。

「マコ。さっきしまった色紙を出してみろ」

誠は色紙を見て声をあげた「おお!」

色紙には手書きの文字が書き加えられていた「ロック」と。

源が出した色紙には「ジブリ」と書かれていた。

二枚の色紙どちらにも手書きのアルファベットが書いてあった「M」と。

「凄い!」苺が歓声をあげ、誠が「やるじぇねえか」と笑った。

源はまた黙ってしまった。

店を出た源と苺はオリオン横丁を並んで歩いた。

「苺。空を見ろ」言うと源は空にかかる月を頭上に伸ばした右の掌で覆った。

「いいか・・見てろよ」

源の右掌がスーッと前方に動くと頭上の月が消え、右掌を横に動かすとそこに

月が現れた。

「あのな。今苺が見たのはな・・実はトリックなしのマジックなんだ」

「・・・・・」

********

苺十六才、秋の夜。

食卓で苺は源がつくったカレーを食べていた。向かいに座った源は福神漬けと

ラッキョでビールを飲んでいた。

苺が浮かない顔でカレーを食べているのが気になって誠が聞いた。

「どうした・・まずいか?」

「ううん。ちょっと辛いけど大丈夫・・美味しい」

食べ終わると苺は学校の出来事を話した。

今日のクラスルームは映画のディスカッションだった。教師から指名された苺

が自分の推薦する映画について語り質疑に応答し、以後はフリートークとなった。

苺の推薦映画は「風の谷のナウシカ」だった。

担任の男性教師は熱烈な宮﨑駿ファンだ。

プロジェクターにつないだラップトップ・パソコンからキー・シーンを選んで

上映しながらプレゼンテンショーンした。

苺が話すのを中断し映像を流していたときのことだ。

数人の男子生徒が小声だがこう言ったのが苺の耳に届いた。

「ウゼー」

最初にナウシカを観たのが何歳なのか記憶がないくらいに幼い頃から観てきて、

共感し、楽しんできた苺は動揺した。

教師は目にうっすらと涙をためた。

「あのな苺。そいつがウゼーって思ったんなら、映画はそいつに届いたんだ。

けどな・・化学反応がおきなかったんだな」

「・・・・・」

「俺はこのカレーに隠し味としてニンニク、バター、唐辛子、砂糖、和風だし

を入れた。いいか。いくら隠し味を入れても苺の身体や心と化学反応しなか

ったらオマエはこのカレーを美味しいと感じない」

「味覚は個人によって違う」

「まあ・・本当に美味しいものは多くの人にとっても美味しいんだけどな」

「うん」

「それとな。映像は個人の心理も影響するんだ」

「・・・・・」

「人は見たいモノを見る。人は見たいように見る。」

「うん?」

「そして。人は見たいモノが見える。聞きたいモノが聞こえる」

「うん・・?」

「『心理のバイアス(偏向)』っていうんだけどな。

物事をネガティブに悲観的に捉える傾向の人っているだろ。

逆に何でも楽観的にポジティブに考える人もいるよな」

「いるね」

「いいか。映画の戦闘シーンでは視聴者の感情が揺れるだろ。

主人公が敵に勝つ爽快感や、戦闘の虚無感や、暴力の愚かさや・・

それぞれ個人によって違うだろ」

「うんうん。それなら分かる」

「それと個々とは別に多くの人に共通する心理のバイアスもあるんだ」

「偏向が共通するってある?」

「いいか。苺はこのカレーを食べたときどんな味に感じた?」

「カレー味だよ。そりゃカレーだもん」

「つまり多くの人が期待するカレー味にすると美味しく感じる。

カレーと感じたいカレーを食べると満足する。

甘いカレーは・・辛いのが苦手な人でもカレー味としては満足しない」

「なるほどね!」

「手品はこの多くの人に共通する心理バイアスをついてるんだ。

多くの人が見たいモノを見たいように見せてるのが手品だ。

多くの人は見たいようにみてるだけ。

つまり多くの人はトリックに気づきたくないんだ」

「ふんふん」

「詐欺は個人の心理バイアスに応じて攻めると騙せる。

電話のオレオレ詐欺は元々悲観的な心理バイアスを持つ人の不安感を大きく

煽って騙すんだ。だから逆に騙されない人もいる」

「カレー好きのわたしはカレカレ詐欺に気をつけないと」

源はビールを飲みながら苺に紙と鉛筆を持ってくるように言った。

「人は見たいモノを見る・・とは違うんだけどな。

1/3はいくつだ?紙に書いてみろ」

そんなの計算しなくても分かると苺は言ったが、源はいいから書けと言った。

苺は紙に書いて源にみせた。

『1/3=0.33333・・・・・・』

源はビールを一口飲むと「それじゃ。両辺に3を掛けてみろ。ほら」と言った。

「ん・・?」

「ほら」

「あっ!」苺は小さく叫んだ。

『1=0.99999・・・・・』

「1は1じゃないの?」

「数学的なことは俺には分からないがな。

1は1じゃない。この式じゃ1は0.99999・・・・・なんだ」

「ふーん。不思議な感じ」

「いいか。1は数字だけど・・概念でもある。単一とか孤立とか。

1はイメージでもある。

1とか単一とか聞いた人は誰もさ。

『0.99999・・・・・』をイメージしないだろ」

「人はイメージしたいようにイメージする・・とか?」

「いや。俺が言いたいのはな。

1がだぞ、誰だって単一とイメージしてる1だって複雑なんだ。

だから世界は面白いんだ」

「そうかなあ・・『1=0.99999・・・・・』ってさあ。

小数点以下の9がずっと続くでしょ。際限なく続くでしょ。

いつまでたっても完全な1には辿り着かない。

なんか切ないなあ」

「そうか。俺はそう思わないけどな。

俺はな・・ちょっと嬉しくなるんだ」

「・・・・・?」

********

苺十七才、春の宵。

午後から商店街に近い公園で始まった町内会の花見は夕方にははねて、いつも

のメンバーで誠の居酒屋に集まった。修、明、源、苺がカウンター席に座り乾

杯をした。厨房に入った誠はツブ貝と胡瓜を切って三杯酢で和えて出し、木串

に刺した肉を焼いた。

修が酔いのまわった顔で焼き鳥を囓りながら「半人半獣のケンタウロスってい

るだろ?」と言った。

「いねえ」誠はにべもなかった。

修が続けた「上半身が人間で下半身が馬のやつ」

「だから、いねえんだ。ケンタウロスは神話だ」

修はコップ酒を飲みながら話を止めない「なあ。半魚人っているだろ?」

「それも、いねえ」誠は言い放った。

修が続けた「半魚人ってよ、半分人間で半分魚ってことだろ。

だけどありゃ、どう見ても人間でも魚でもねえよな」

「だから、いねえんだ。半魚人はアメリカの怪奇映画の作りもんだ」

「えっ。そうなの?」明が驚いた顔をして

「うちにフィギュアがあるんだけど・・」と怪訝な顔をして呟いた。

「あのなあ。なんでもかんでも信じるな。電話がきたらどうする?」誠が言う。

「爺ちゃん・・オレオレ半魚人」と言って源が笑った。

「オレオレ半漁人詐欺だ。気をつけないと」苺がクスクス笑った。

「じゃあ。こんなのはどうだ。信じるか?」源が話し始めた。

「太陽は実は移動している。しかも移動速度は時速7万キロメートルだ。

どうしてかって?宇宙全体は加速膨張してるだろ。その膨張につれて太陽も移

動している。だから太陽の周囲を公転する惑星は円運動じゃなくてさ、円運動

しながら前へ進んでるんだ。だから惑星は螺旋状に回転しながら進んでる。

つまり地球も螺旋回転しながら太陽と一緒に時速時速7万キロメートルで進ん

でるんだ」

「時速7万キロメートルだあ?」明は大きな声で叫んだ。

「地球は螺旋回転しながら宇宙を進んでるって・・」修の声はしぼんだ。

カウンターの内側に立っていた誠は「うっ」と唸ると厨房の柱に両手でつかま

り両足を踏ん張った。

修は椅子に座ったままカウンターの出っ張りを両手で握った。

「この椅子はシートベルトないよなあ」明は不安げな顔をした。

源と苺はジェットコースターに乗った客のように両手をこれみよがしに頭上に

挙げて笑った。

「いいか。光の速度は時速108億キロメートル・・」源は誠から電卓を借りて計算し始めた。

「うん。太陽の進行する時速7万キロメートルは光速の約1/1億5千万だな。

そして・・宇宙の膨張速度は光速の3倍なんだ。だからさ、時速7万キロメ

ートルなんて微々たるもんだ」

三人の男はホッと安堵の息をはいた。

「でな」源がまた話し始めた。

「螺旋回転で進行してる地球の遠心力と太陽の引力がつりあってるから俺たち

はシートベルトがいらないわけだ。けどな。太陽が膨張して引力が大きくなっ

たら地球は太陽に・・」

「太陽に・・?」三人は同時に言って源の言葉を待った。

「太陽に地球は突っ込む。

だからな。空に見える太陽が大きくなったらヤバいんだ」

「あっ、さっき見た夕陽が大きかった」言うと苺はペロッと舌を出して笑った。

三人の男は同時にギャッと言ってテーブルをつかんで足を踏ん張った。

「源ちゃんの話しは半魚人より怖い」修が言った。

自分も怖がったのに照れ笑いを浮かべて誠が言った「太陽が簡単に膨張するかよ。

なんでもすぐに信じると電話がかかってくるぞ」

「爺ちゃん・・オレオレ太陽、膨張して太っちゃってさ」と言って源が笑った。

「オレオレ太陽詐欺だ。六十過ぎたら気をつけないと」苺がクスクス笑った。

苺はマコちゃんが煎れた緑茶を飲みながら山菜の天麩羅を食べた。

源爺、マコちゃん、明おじさん、修くん。気持ちの良い幼なじみの男たち。

四人がいるからわたしは寂しくない。

四人はわたしのシートベルトだ。

誠はテレキャスターをアンプにつながずに弾き始めた。

ローリング・ストーンズ『スタート・ミー・アップ』のイントロだ。

キースのように気怠げにためをつくったリズムのカッティングだ。

「地球はロック&ロールだな。

キースは言ったんだ。

『ロックをやるバンドはくさるほどいる。

だけどな。ロールしてる連中が見あたらねえ』ってな。

地球は螺旋状にロールしてる本物のロックなんだな」

苺は思った『マコちゃんはシートベルトじゃなくて・・アクセルだ』

誠が突然大きな声をだした「あっ。俺な、中学のとき神社の宵宮でな・・・

テキ屋の兄ちゃんが夜店で半漁人を売ってたの見たことあるぞ」

苺は思った『源爺はシートベルトじゃない。効きの悪いブレーキだ』

源が誠へ話しかけた。

「今日なネットで『正義の味方』を検索したら俺がでてきたよ」

「奇遇だな」

「何が?」

「俺も『正義の味方』を検索したら俺がでてきたよ」

ふいにマコちゃんと源爺が苺に顔を向けるとニッと笑って自慢げに言った。

「俺たち最強だろ」

苺は声に出さずに口の中で呟いた。

『アクセルと効きの悪いブレーキのコンビって・・最悪だ』

********

苺十八才、夏の日盛りの午後。

市内中央を流れる大きな川に架かった橋のたもとの川原へ降りるコンクリート

の幅広の階段に苺と源は座っていた。街路樹が日陰をつくりコンクリートの階

段は座ってもそれほど熱くなかった。

源は『CAT or DIE』(猫さもなくば死を)とプリントされたTシャツを着ていた。

苺のTシャツには『NO CAT NO LIFE』(猫がいなきゃ人生じゃない)とプリ

ントされていた。

みんなが暮らす仲町商店街とオリオン横丁の界隈には「御稲荷さん」と呼ばれ

て親しまれている小さな神社がある。神主もいない小さな社と狐の石像が一体

だけの、由緒や縁起を知る人間は誰一人いない神社だった。

小さな境内にはベンチが置いてあって、そこは休憩したり日向ぼっこしたりす

る場所になっていた。

石の狐は右前足を石の玉の上に乗せている。狐の首にはイタリアACミランの

マフラーが巻かれていた。マフラーを巻いたのは誠だ。

「あの凛々しい狐顔はバレージだ。ACミランのフランコ・バレージだ。

右足をサッカーボールに乗っけてるんだから間違いない。

センター・バックのバレージがこの町内を守ってくれてるんだぜ。

チャオ、バレージ!」

その石像は狐顔の人間ではなく狐顔の狐だったが誠は「あれはバレージだ」

と言って譲らなかった。

その小さな神社の境内にはいつも十五匹くらいの野良猫が出入りしていた。

仲町商店街とオリオン横丁の連中は猫好きなのか無頓着なのか、それが

いつもの風景なんだと思ってるのか横丁の路地や神社にいる野良猫を気にしなかった。

いやむしろ可愛がってる連中のほうが多かった。

その野良猫たちのうち数匹が横丁から出て道路を挟んだ向こう側の住宅街に出入りし始めた。

住人の何人かは道路や壁が汚れると市役所へ苦情をいった。

すると市役所は野良猫排除の行政方針を出した。なんでもかんでもクリーン好

きの役人のやりそうなことだった。

猫好きの苺は「我儘だけど良い連中じゃないか」と怒った。

同じく猫好きの源は「権力の横暴だ。住民票を持たない猫に市役所が介入する

とはどういう料簡だ」と怒った。

「権力」という言葉に過剰に反応する「反権力・反骨」が信条の誠も怒った。

修と明もつられて・・・怒った。

猫排除反対の署名を町内で集めて市役所に持っていったが対応した役人は「検

討させて頂きます」と、明らかに検討する気のない顔つきと尊大さで答えた。

苺は「里親を探そう。SNSで呼びかけよう」と提案したが源が反対した。

「野良猫はフリーランスが信条だ。連中は誰にもどこにも属さない。

どこへ行くのもどんな夢をみるのも自由だ」路地に寝そべる猫を見て源が続

けた「やつらの自由さかげんを見ろ。俺は生まれ変わったら野良猫になる」

「源爺の自由とおおらかさを野良猫も讃えてるよ」苺が笑った。

誠は『反骨音頭』というレゲエ・リズムの曲を作った。ほどよく歪んだ音を出

すテレキャスターをかき鳴らし「野良猫排除反対集会」で歌った。

しかしその歌は野良猫排除反対を訴えるというより誠の反権力・反骨の心情を

歌ったものだった。「でも曲の出来は良いよ」苺が拳の親指を突き上げて笑った。

そろいのTシャツを着たみんなが踊っていた。

「マコちゃんのしゃがれてるけど伸びのある声イイよね」苺が笑顔で言った。

『長いものには巻かれない それ

多数決には屈しない それ

きれい事には騙されねえ それ

それそれそれそれ

反骨音頭を歌いましょ 反骨音頭で踊りましょう

偉いヤツには屈しない それ

大樹の陰には近寄らねえ それ

ウマイ話は嘘だらけ それ

それそれそれそれ

反骨音頭を歌いましょ 反骨音頭で踊りましょう

背中を丸めて歩かない 反れ

猫背の野良にも注意する 反れ

重い荷物はしんどいぜ それ

登り坂はきついけど それ

坂の上には雲がある それ

それそれそれそれ

反骨音頭を歌いましょ 反骨音頭で踊りましょう』

その日は午前十時から「野良猫排除派」と「野良猫容認派」の意見交換会が公

民館で行われた。お互いの意見は平行線のまま交じらず、互いの胸に届かず、

当然化学反応も起こさず、落としどころもないまま会は正午前に散会した。

源と苺は野良猫排除派の論理に呆れ、役所の事なかれ主義に腹が立ち怒りで頭

も身体も火照ってしまったので冷やし中華とかき氷を食べた。

食堂を出て歩いた二人は二十分後には川原へ降りる階段に座って話した。

「苺はいくつになった?」

「十八才。そろそろ十代も終わる。

さよなら十代、こんにちは二十代・・」

「さよなら讃岐うどん、こんにちは長崎ちゃんぽん」

「十代と二十代はそんなに違わないでしょ?

こんにちは名古屋きしめん・・くらいかな」

「覚悟しろ、かなり違う。期待しろ、かなり面白い」

「源爺の二十代はどんなだった?」

「青春だ」

「何才までが青春だった?」

「俺は小学校に入学して以来今までずっと青春だ」

「ギネス青春記録だ」

「苺は今まで会った人よりもっと多くの人に出会う。

いろんな考えやいろんな思いに出会う。

それは。時には自分とは違う意見だったりする」

「今日も自分と違う意見の人たちに会ったもんね」

「そうだ。俺たちと向こうの連中の意見は違った」

「役所はどうするんだろうね?やっぱ排除かな」

「排除だろうな。まあ。その前に野良猫の救済計画をたてよう」

「うんうん。なんとか救けよう。

それにしたって排除だなんてね。

あれだね。正義はたいてい負けるって本当だね」

「『ヒーローはどこにでもいる』ってバッドマンは言ったけどな・・」

「ああ。『ダークナイト・ライジング』のあの科白ね。

『ヒーローはどこにでもいる。

それは上着を少年にかけ、世界の終わりではないと励ますような男だ』」

「ヒーローはどこにでもなんかいない。

ゴートン刑事はあの映画の重要な登場人物だ」

「どこにもなんている人間じゃない」

「まあ。ヒーローはどこにもなんかいないってことだ。

だけど。

正義はどこにでもあるんだ」

「・・・?」

「いいか苺。

正義も不義も。善も悪も。その時代とか、個人の立ち位置や都合で変わる。

だから・・正義も善もどこにでもごろごろある。

実際なにが正義でどれが善なのかはよくわからないことのほうが多い」

「ややこしくって困ったもんだ」

「例えばグリーン・パラドックスだ」

「なにそれ?」

「ヨーロッパの或る国では脱原発へ舵を切り再生可能エネルギーでの

発電量を増やした」

「いいねえ」

「当然電力量は高騰した。だから企業は安い電力を求めて隣国へ工場を移転し

た。すると隣国は火力発電を増やし大気汚染が悪化した」

「えー、良くないじゃん」

「だけど隣国は雇用が増えGDPは上昇した」

「うーん難しい。世界はパラドックスに満ちている」

「一難去ってまた一難だ」

「さよなら讃岐うどん、こんにちは長崎ちゃんぽん・・だ」

「どっちも美味しいから俺はウエルカムだ」

「わたしもどっちも好きだ」

「だからな苺。よーく考えてな、そして思い切ってな。

ときには物事を善悪で判断しないで好きか嫌いで判断したっていいんだ。

面白いか面白くないかで判断するのだって場合によっちゃな・・・ありだ」

「うん」

「大事なのは自分の判断に責任をもつことだ」

「うん」

二人は立ち上がり階段を降りて川原に立った。陽射しが川面で跳ね踊っていた。

苺が顔を源に向けて聞いてきた。

「どうして源爺はわたしの前ではいつも笑ってるの?」

「いつも笑ってるか俺?」

「そうだよ。いつでも笑ってる。

それってさ。もしかしてさ。わたしの前じゃかっこつけてるわけ?」

「大人が笑ってればな・・子供は伸び伸びするんだ。

やせ我慢でもな、大人がかっこつけてれば・・子供だって踏ん張るんだ」

「・・ありがとね。源爺」

「俺は苺が好きだ。苺が面白い。だから苺は俺にとって善で正義だ」

「わたしは源爺の善で正義・・」

「もちろん俺は苺の味方だ。

つまり。俺は正義の味方だ」

「ふふっ」

「夏の午後ヒーローは川原に立っていた。

それは少女に、世界の終わりではないと励ますような男だ」

「その男は太陽が膨張し世界は終わると友人を騙した男だ」

「・・・・・」

********

苺十八才、秋の昼下がり。

柔らかな黄金色の陽射しがあたりに降りそそいでいた。

家の縁側に座って本を読んでいるとガサッと音がして大量の落ち葉が庭へ落ち

てきた。何事かと庭に降りて上を見上げると二階の屋根に立った源が竹箒で落

ち葉を掃いていた。隣の家は古い大きなお屋敷で、そこの庭の落葉樹から大量

の落ち葉が苺の家の屋根に降り積もり時に雨樋を塞いでしまう。それで時々源

は屋根に登って落ち葉を掃いた。

まあ面倒くさいけどな、隣にあんな立派な樹があるから紅葉を楽しめるんだし

な、と源は落ち葉を気にしてなかった。

源は庭に立っている苺へ屋根から声をかけた。

「おい。葉っぱを集めろ。焼き芋しよう。銀杏も焼こう。ビール飲もう」

「焼きビールは美味しくない」

「なに言ってる、ビールは焼かない」

「ビール解禁前十八才女子の前で美味そうにビールを飲むヤツへの罰だ。

焼きビールを飲ませてやる」

「・・・・・」

源は落ち葉払いが終わったのか手を動かさなくなった。じっと下を見ていた。

「源爺。竹箒を股に挟んで何やってんの?

屋根の端に立ってちゃ危ないって。落ちても知らないよ」

「ひょいとな・・飛ぼうかと思ってな」

「何言ってるの?空中浮遊のマジックなんか今やらなくていいから。

失敗したらどうするの・・ねえ降りなさいよ」

「しばらくやってねえからなあ・・」

「竹箒股に挟んで何をブツブツ言ってんの?

そんなことして飛べるわけないでしょ。魔法使いじゃないんだから」

急に吹いた風が鳴らした葉音に源の声はかき消され苺の耳には届かなかった。

「あのなあ。俺は・・実は・・・・・」

源は一旦屋根のてっぺんまで昇ると振り返り下をみた。ふうっと息を吐いた。

「源爺。何やってんの!」

源は竹箒を股に挟んだまま屋根の斜面を駆け下りた。

そのまま助走し屋根の先端から足を離した。

「あれ?」

なさけない声を出して源はそのまま庭に落下した。

苺が集めていた落ち葉の山へ激突して源は仰向けになった。衝撃で辺りへ飛び

散った紅色と黄色の落ち葉が目の前を舞った。日差しで葉脈が透けて見える葉

の群舞が綺麗で一瞬見とれたがあまりの痛さに顔をしかめた。

「源爺ぃ。なにやってんのお!」

落ち葉がクッションになったが衝撃を完全に吸収されたわけじゃなかった。

源の足は外側へ変な角度で曲がっていた。その足を見た苺は小さく悲鳴をあげ

泣き顔になった。源は仰向けのまま苺を見上げて言った。

「おい。落ち着け苺。あのな。この足だけどな。

チャールストン踊ってるみたいだろ?」

苺は怒った顔でクスリとも笑わなかった。

源は苦痛に顔を歪めたまま恥ずかしそうに笑った。

救急車で搬送された源はそのまま入院となった。

苺は担当医から説明を受け、病室に戻ると診断書を源に見せた。

「『両側大腿骨複雑骨折』ってなんだ?」誠は興味なさそうに言った。

「中華料理の名前みたいだ。

甘酢あんかけがのって出てきそうだ」と苺は困った顔をした。

「びっくりさせたな苺。

ちょいと油断するとな電線にとまってる雀だって落ちるかもしれないんだ」

「『猿も木から落ちる』ってこと?」

「『弘法も筆に謝る』だな」

「なんなのそれ。ふざけないでちゃんと謝りなさいよ」

源のベッドの上半身部分はを斜めに起き、両足はギプスで固定されている。

ベッドサイドの椅子に座る苺に右手を握らせ、源はその上に自分の右掌を数秒

間乗せて離した。

ほら手を開いてみろと言われた苺は、なんの手品かと思い掌を広げたがそこに

は何もなかった。

「なんにも無いけど・・」と苺は言った。

「そうだな。なんにも無いな」

苺が怪訝な顔をすると源が話し始めた。

「ところで覚えてるか・・1/3はいつくだ?」

「エッ・・もしかして前におしえてくれたやつ?」

苺は鞄からメモ帳を取り出すとボールペンで書いた。

『1/3=0.33333・・・・・・』

「今度はこの両辺に3を掛けるんでしょ」言って苺は数式の下にもう一つ数式

を書いた。

『1=0.99999・・・・・』

「小数点以下の9がずっと続く。際限なくずっと9が続いて完全な1には辿り

つかない」苺は言った。

「そうだ。最初にこの数式をみたときも苺はそう言ったんだ。

そして・・辿りつかないこの数式は切ないって言った」

「うん。言った」

「それじゃな、左辺の1から右辺の0.99999・・・・・を引いてみろ」

「え・・?」

「左辺と右辺はイコールで結ばれてるから、その差は0(ゼロ)だろ」

「あっ!」

『0=0.00000・・・・・1』

「ほら。ゼロは無じゃないだろ。

ゼロ・ピリオドの次からゼロが気が遠くなるほど続くけど、その先には必ず1

がある。なっ。ゼロは無じゃない」

「・・・・・・」

「ゼロはスタート地点じゃない、もうなにかが始まってるんだ」

「・・・・・」

「まだ何にも始まってねえってこぼすよりはな、

もう何かはじまってるのかもしれねえぞって思う方がさ・・

気分が楽になるだろ?」

「まだよく分からないけどね・・・先に気分だけ軽くなっちゃった」

「もう一度掌を見てみろ」

苺はじっと掌をみつめたがそこにはやっぱり何もなかった。

源は眠くなったからもう帰れと苺に言った。苺は個室の病室をでるとき「缶コ

ーヒー飲んだらまた戻って来るから眠ってるんだよ」と声をかけた。

源は返事をせず目を閉じたまま右手で拳をつくりすっと上にあげると親指を突き上げる。

苺は笑顔で病室を出て行った。

源の様態が急変したのは三時間後のことだった。

駆けつけた誠、修、明。そして苺が見守るなか源は二度と目を覚まさなかった。

ピッピッピッと鳴っていた心電図の脈の間隔がどんどん長くなりついには止ま

った。定規で線を引いたような心電図は源の時間が止まったと告げていた。

「すみません」頭を下げた三十代の若い医者は誠の居酒屋の常連客で源によくなついていた男だ。

その医者が「えっ・・?」と声をあげた。

誠と苺が源の脇の下をくすぐっていた。「源はふざけてるのかもしれねえ」

「源爺。ふざけてるなら目を開けないと怒るよ。わたし本気で怒るよ」

修と明は慌てて脇腹をくすぐった。若い医者も足の裏を必死にくすぐり泣いて

いた。

「源爺、あんまりふざけるともう口きかないからね!」苺は目に涙をためて頬をくすぐった。

「もういい。もういいよ苺」誠はそう言うと黙った。

手を止めた修と彰は嗚咽をもらしている。

若い医者は諦めきれないように足の裏をくすぐり肩を震わせていた。

苺は源の額と頬を撫でていた。

********

青空に白い煙が昇っていった。秋晴れの上空へ真っ直ぐに昇っていった煙の先

端は雲に届いていた。

「雲の中で一服してるんじゃねえかな」誠は笑っていた。

「太くて真っ直ぐで堂々として・・良い煙だ」修は感心していた。

「あーあ。とうとう煙になっちまったか」明はめそめそ泣いていた。

「・・・・・」苺は無言で空へ昇っていく煙を見つめていた。

黄金色の柔らかい陽差しがふいに揺れた。少し風がでてきた。

「おお。見ろ、風が吹いたのに煙は真っ直ぐのままだ」修は空を指さした。

「強情なんだよ。源はよお。煙になっても意地っ張りなんだよ」弾んだ声で誠

は言うと続けた「苺の前じゃさ・・いつもかっこつけてたもんなあ」

明だけがまだ泣いていた「ああ・・源ちゃん」

見渡す限りに広がる水田を見おろす小高い丘にある市営の葬祭場だ。

午前の火葬は一人だけだと係員が言っていた。間違いない。

あの一本気な煙は源だ。

堂々として・・ちょっと威張った感じの・・そのくせちょっと照れてる感じの

煙は源だ。四人ともそう感じていた。

眼下に広がる水田は黄金色の稲穂で埋め尽くされていた。

「太くて真っ直ぐな煙が天に昇っていく」

「ロケットを打ち上げた時の煙のようだ」

苺が右手をマイクのように口元に持っていき言った。

「こちらヒューストン。打ち上げは成功だ。

君の旅立ちを祝福する」最後は涙声になっていた。

「アポロ11号で月へ行ったオルドリンが言ったんだ。

『あのでかいロケットを打ち上げる動力は人間の魂だ』って」そう呟いた誠

の声を聞いた苺が続ける。

「源爺の魂が天へ昇って行った・・」

葬祭場に戻るとちょっとした事件(?)が起きた。

火葬釜から出てきた台を見て参列者はざわついた。

台の上には・・何もなかった。

骨どころか灰さへも無い台がそこにあった。

きれいに拭いたキッチンの天板のように何も載っていない金属が窓から射す陽

射しを跳ね返して光っていた。

最初に台が出てきた時、係員は「ええっ」と言ったまま動きを止めた。

参列者はマジックショーの瞬間移動を見たときのように「おお」と声をあげ、

何人かは思わず拍手をしてからバツが悪そうに俯いた。

「おい」誠が三人をうながしてその場を離れ中庭へ出た。

煙突から離れていく太い煙を見て思ったことは四人とも同じだ。

源の身体が燃えて無くなったと思っているヤツはいない。

苺が口を開いた。「源爺が消えた」

「ああ。源の野郎消えやがった」誠の言葉に修が応じた。

「源ちゃん・・本当に空へ飛んでったのかな」

「源ちゃんさあ。釜に入るとき棺の中で右拳の親指を突き上げてたかもしれな

い『行ってくるぜ』って」明がとぼけたことを言うと苺が応じた。

「宇宙飛行士のように・・」

やがて煙が消え空には白い雲だけが残った。

秋の柔らかな陽射しに温められた空気が風になってスーッと髪をすくように吹いた。

「どこに行ったんだ。源の野郎」誠は名残惜しそうにまた空を見上げる。

「なあ」と言って誠は続けた。「今日が源の第二章の始まりかもしれない・・」

いきなりだった。葬祭場のスピーカーから大きな音のかたまりが出てきた。

一瞬なにかが破裂する音かと思ったが・・・それはエレキギターをかき鳴らす

音だった。

キース・リチャーズ独特の気怠いためをつくったリズムのカッティングだ。

ミック・ジャガーのボーカルが曲をぐいぐい引っ張り軽快にドライブした。

ローリング・ストーンズの曲だった。

源の大好きな『スタート・ミー・アップ』だ。苺が小さく叫んだ。

「うん。間違いないね。今日が源爺第二章のスタートなんだ」

「そうだな」「うん」「スタートだ」三人も思いは同じだ。

苺が誇らしげな声で言った。

「こちらヒューストン。こちらヒューストン。打ち上げは成功だ。

君の新しい旅の始まりを我々は心から祝福する」

四人は眩しい陽射しに目を細め上空を見上げて・・笑っていた。

********

それから一週間が過ぎた。

気持ちの良い秋晴れの昼下がり。誠と苺は神社の境内で話していた。

誠はACミランのマフラーを巻いた石の狐に寄りかかり空を見上げていた。

「苺。どうだ。気持ち良いか?」誠は声を張り上げた。

「うん。すごーく気持ちイイ。秋空の奴きれいな青色になって張り切っている」

「そうだな、そんな感じだな。

ところでな苺、オマエと話してると首が痛くなってしょうがねえ。

なあ。もう降りてこい」

「マコちゃん・・それがさ。降り方がよく分かんないんだよね」

誠が見上げる上空で苺は竹箒に跨って浮いていた。

端は雲に届いていた。

「雲の中で一服してるんじゃねえかな」誠は笑っていた。

「太くて真っ直ぐで堂々として・・良い煙だ」修は感心していた。

「あーあ。とうとう煙になっちまったか」明はめそめそ泣いていた。

「・・・・・」苺は無言で空へ昇っていく煙を見つめていた。

黄金色の柔らかい陽差しがふいに揺れた。少し風がでてきた。

「おお。見ろ、風が吹いたのに煙は真っ直ぐのままだ」修は空を指さした。

「強情なんだよ。源はよお。煙になっても意地っ張りなんだよ」弾んだ声で誠

は言うと続けた「苺の前じゃさ・・いつもかっこつけてたもんなあ」

明だけがまだ泣いていた「ああ・・源ちゃん」

見渡す限りに広がる水田を見おろす小高い丘にある市営の葬祭場だ。

午前の火葬は一人だけだと係員が言っていた。間違いない。

あの一本気な煙は源だ。

堂々として・・ちょっと威張った感じの・・そのくせちょっと照れてる感じの

煙は源だ。四人ともそう感じていた。

眼下に広がる水田は黄金色の稲穂で埋め尽くされていた。

源は自宅の屋根に降り積もった落ち葉を掃き下ろしていたときに屋根から地上

に落下した。すぐに病院に搬送され8階病棟(最上階)に入院したがほどなく

死んだ。そして今は煙になってはるか上空へ昇っている。

最後まで上り下りの激しい人生だった。

*******

苺が十四才の誕生日のときのことだ。父親と母親は「ちょっと出かけてくる」

といつものように言った。年に数回ちょっと出かけてくる両親だった。

数週間から数ヶ月のちょっとだった。一人娘の苺を残してふらりと出かける二

人だった。戻ってきた両親にむかって苺がどこに行って何をしていたかを聞い

ても父と母は「ちょっとね」と言うだけなのもいつものことだった。

『謎は謎のまま残り、新たな謎を生んだ』同じ町内の誠は言った。

誠・・通称マコちゃん六十二才、居酒屋店主でロック歌手、謎の多い不思議な

男だ。不思議な謎男がこう言う謎の両親は昨日まで十三才だった苺の理解をも

ちろん超えていた。

それはもちろん十四才になった今日も。

「今度のはちょっと・・ちょっと長いんだ」父が申し訳なそうに言った

「うん。長いんだよね、これが」母は嬉しそうに言った。

「だから・・・?」苺は両親の間に立ってニコニコ笑ってる男を指さした。

笑ってる男は源。苺の祖父だ。日本中を放浪して「流しの花火師」と「流しの

手品師」をやっていて、年に一度大晦日に帰ってきて正月二日には家を出て行

く源爺だった。マコちゃん同様謎の多い・・なぞなぞ男だ。

苺が十才のときのこと。イチゴを食べてる苺をカメラでバシャバシャ撮りなが

ら「苺の共食い写真だ。こりゃスクープだ」と何が楽しいのかはしゃいでいた

謎の祖父だ。

「これから俺はずっとこの家で苺と一緒に暮らすんだ」源爺は自慢げに言った。

「それじゃ父さんと母さんはずっと帰って来ないってこと?」苺が声を大きく

した。

「ちょっとな・・」両親と源爺は声を揃えて言った。

「・・・・・」

両親は午後の新幹線で出かけると言って中学へ行く苺を玄関で見送った。

苺は家を出て数分歩くと大きな橋のたもとについた。それから橋の欄干に沿っ

て川面を眺めながら歩いた。

「ちょっと・・かあ。でも源爺との二人暮らしがちょっとで済むわけないんだ

よね」

苺が生まれ育った所は市内中央を南北に川幅の大きな川が流れている。その川

を東西に跨ぐように架かる三つの橋がある。北から順に上ノ橋、中ノ橋、下ノ

橋と呼ばれていた。中の橋から東へ数キロメートル行くと昭和の初めから続く

仲町商店街があった。近くに大きなお寺があったためか戦中の空襲の時も焼夷

弾の投下から免れていた。苺の家はこの商店街の中に建っていた。

戦争の空襲から免れ、高度経済成長の波に洗われ小ぎれいになった商店街も、

昭和五十年以降近隣に出現した大きなスーパーマーケットやコンビニに客足を

奪われた。さらには、平成を迎え二十年近くなると郊外に次々と現れた巨大シ

ョッピングモールに壊滅的な打撃を加えられた。巨大ショッピングモールは市

の郊外を巨大な円陣で囲むように建ち・・まるで英国製の羽根なし円形扇風機

が送風の変わりに空気を吸い込むように市内各所の古い商店街から客足を奪っ

た。仲町商店街は地元住民が日々の生活用品を買い、壊れた家電や破れた衣類

の直しを依頼する「(商店街)住民の住民による住民のための」商店街として

皆が支え合ってなんとか成り立っていた。

しかし仲町商店街を覆う空気は意外なことに暢気だった。その暢気さを苺は愛

していた。そして暢気に能天気を上塗りしていたのが・・酒屋の修、文房具屋

の明、居酒屋の誠、そして源の幼馴染み四人だった。中学生にしては早熟な苺

はこの六十代の能天気どもを愛していた。そんな苺でも源と誠の無茶には迷惑

していた。

『無茶はどんどんやる。けどな。無理はしねえ。

無理するのはダセーだけだ』よく分からないことを源は苺に言う。

『三流の大人で一流の男ってことだ』誠も応じて胸を反らした。

仲町商店街と背中合わせに拡がった飲食店街がオリオン横丁だ。

オリオン横丁に誠が一人で切り盛りしている居酒屋があった。客が八人も入れ

ばいっぱいな小さな店で毎晩常連客が賑やかに話していた。店が混雑してくる

と苺も手伝わされた。

「あのさあ。わたしが手伝いに来たのに、マコちゃんがカウンターに座って飲

んでるってさあ・・なんかルール違反だよな」苺が眉間に皺をよせた。

「ルールその1『未成年の飲酒は禁じられています』」誠が笑顔で応じた。

「酒飲みたいなんて言ってない。働きなさいって言ってるの」眉間の皺が深く

なった。

「ルールその2『大人は子供を甘やかさない』」誠の隣に座った源が言った。

「大人は信じられない」やれやれという顔に苺はなった。

「貴方は神を信じますか?と同じくらいに、貴方は大人を信じますか?は出口

の見えない命題だ」源が混ぜっ返した。

「『大人は判ってくれない』フランソワ・トリュフォー」苺が応酬した。

誠は唇の端を曲げて笑うと・・ぼそぼそと低い声で歌うように話し始めた。

「『Don’t trust anyone over 30』よみ人知らず。

1960年代に三十以上の連中を信用するなって言っていたディランやストーン

ズだってもういい爺だ。物わかりの悪い正しい年寄りだ。

子供を甘やかすのは年寄りの悪い癖だ」

「でもミックは若い女に甘い」苺は手厳しい。

「・・・・」「・・・・・」

「源爺は上着のポケットからキャバクラのお姉ちゃんの名刺が出てきた。

マコちゃんは子供のような年齢の女と腕を組んで歩いていた」

苺はたたみかけた。

「年寄りを甘やかすのは子供の悪い癖だ。わたしは良き子供でありたい」

「・・・・・」「・・・・・」

*******

苺が十六才になった夏の宵。

仲町商店街の七夕祭りでのことだ。商店街を通る車道は通行止めにされ歩行者

天国になっている。夜になってやっと吹いてきた風にたくさんの色とりどりの

七夕飾りがゆらゆらと揺れていた。路上にはびっしりと露店が並びそこかしこ

から客引きの声が聞こえてくる。日中の暑気は通りに残り、風は出てきたが大

勢の人出で空気は動かず苺は団扇をひっきりなしに扇ぎながら歩いていた。

『もう暑いよ。盛り過ぎだって。大盛りだって今年の盛夏』

三十分前のことだ。苺は浴衣の着付けに手こずり八つ当たり気味に源に向かっ

て愚痴っていた。『先に行ってるぞ』と源は隣室へ声をかけ、愚痴が怒りに変わ

りそうな苺から逃げるように家を出て行った。

苺は七夕飾りを眺めながら源を探して通り歩いていると奇妙な露店を見つけた。

露店の幟には『言葉堂本舗』と書かれていた。大きな机が一つだけ置かれ、椅

子には男が一人座っていた。標語のような言葉が書かれた紙が机の前に何枚も

貼られていた。道行く人は感心がないのか足を止めずに素通りしていった。

男の話しを立ち止まって熱心に聞いているのは源と誠の二人だった。

男の物売り口上は淀みがなかった。

「言葉堂本舗でございます。

当店が扱っておりますのは、言葉でございます。

『世界は素敵な言葉であふれてる』

当店が取り扱っております言葉は、

名言、きめ台詞、キャッチコピー

短歌、俳句に川柳、どどいつ

自由律詩に壁の落書き、便所の哲学

謳い文句、殺し文句、歌の文句にセロニアス・モンク

心はなやぐ言葉の数々。

『美辞に麗句にお世辞にヨイショ!』

貴方の気持ちをぐいっとアゲてみせましょう。

『羽を持たない心だってな、空を飛ぶことができるんだ』

『そんなことができるの?』

『いいかいお嬢ちゃん。言葉使いのおじさんに出来ないことなんかないんだ』

さあさあ。心浮き立つ言葉の数々。

ユーモアはあるが冷笑はありません。

ウイットはあるが皮肉はありません。

当店は、貴方にお似合いの言葉を探します。

貴方を励ます、貴方に寄り添う、そんな言葉を探します。

言葉ソムリエです。

もしご希望でしたらオリジナル言葉の作成も承ります。

自分にフィットした言葉を呟くと・・・

元気が出ます。

勇気が湧きます。

アイデアが閃きます。

跳躍力が3%伸びます。

風呂あがりに湯冷めしません。

ビールが美味しくなります。

ブラボー。

さてお立ち会い。

手前ここに取りいだしたるは素敵な「言葉」の数々」

男は紙に書かれた古今東西の名言・至言・アフォリズムを次から次へと両手で

掲げて解説を始めた。男の解説を聞きながら「気に入った」とか「その通り」

とか相づちをうっているのは源と誠だった。その大げさなリアクションはどう

見ても露店のサクラだ。しかし二人をよく知る苺には分かる。あれは本気で

感心しているんだ。

言葉堂本舗の男の口上に熱がこもった。

「それでは…ここからは当店オリジナルの科白を。

『すべての男は本末転倒と役立たずの先に存在する』

ほら。気持ちが軽くなるでしょ。男ってのはね。そんなもん。

じたばたしても、それ以上でも以下でもない。

それじゃ次。これは強烈。

『すべての女は慈悲と理不尽のないまぜでできている』

ほら。はなから、男は女に敵わいって分かって気分が楽になるでしょ。

優しくて不合理・・勝てる相手じゃないんだって。うんうん。」

源と誠の二人も「うんうん」と頷いている。

言葉堂本舗のシステムはこうだった。男が客をカウンセリングして客にフィッ

トした言葉を古今東西の名言から選ぶ。もしくは男がオリジナルの言葉を考え

る。それから机の上のパソコンで男が文字をデザインして紙へ印刷する。

「おい。自分で考えた言葉もデザインして印刷してくれるか?」源が声を張り

上げた。

「いいよ。それが希望なら」男は笑顔で頷いた。

すると不敵な笑みを浮かべたのは源の隣に立っていた誠だった。

「俺も自分で考えるぞ!」誠が言うと源は「じゃあ勝負だな」と誠を睨んだ。

苺は口のなかで呟いて立ち去った。

『この二人の男は役立たずの中にだけ存在する』

********

三日間の七夕祭りが終わった翌日の夜。

台所の冷蔵庫のドアを開けた源が「ビールが入ってねえ」と怒鳴った。

「仕方ない。行こう」苺の言葉に「よし行くぜ」と応じて源は笑った。

急ぎ足で誠の居酒屋へ着いた二人は店に入った。早い時間のせいか客は他にい

なかった。カウンターに置いてあるビールの入ったコップは誠のものだろう。

「冷えたビール」「冷えた麦茶」二人はカウンター席に座る前に言った。

誠は手作りの麦茶を冷蔵庫から出してコップに注ぎカウンターに置き、それか

ら瓶ビールの栓を抜きコップと一緒に麦茶の隣に置いた。

誠は注文も聞かずに冷蔵庫からズッキーニを三本取り出して厚めに切った。

フライパンを火にかけオリーブオイルでニンニクを香りが出るまで炒めると、

そこへ切ったズッキーニと手でちぎった鷹の爪を入れニンニクの香りが移った

オリーブオイルを絡めるように炒めた。最後に塩を一振りかけてから皿に盛り

つけカウンターに置いた。

「美味しい。マコちゃんこれ美味しいよ」苺が目を輝かせた。

「・・・マコ、ちょっと厨房借りるぞ」

「なんだよ源?」

「俺の料理ほうが美味い」

「源爺なに張り合ってんの」

「コイツは苺が美味いって言ったとき鼻を鳴らしたんだ。

『当然だ』って言うように」

「普通鳴らさないか・・鼻。当然だっていうときゃ鳴らすだろ鼻を」

「こいつはガキの頃から謙虚じゃねえんだ」

「どの口が言う?」

「あのな。人間は謙虚が大事なんだ。『実るほど頭を垂れる稲穂かな』だ。

それをなんだ、料理を褒めてもらって鼻ふん当然ってのは」

「あのな。実って頭下げられちゃな・・

『実ってねえのにふんぞり返っててすみません』って恐縮してる不憫な稲穂

が可哀想だろうよ」

「はあ?なんだその屁理屈は。

だいたいな胡瓜の油炒めなんてな、河童も喰わねえよ」

「ズッキーニ。これは胡瓜じゃないの。ズッキーニ」

「なんだ苺。オマエがマコに味方するってどういいうことだ?」

「へへん。ズッキーニはな胡瓜の仲間だ」誠が得意げに言った。

「ズッキーニは胡瓜に似てるけどカボチャの仲間」

「なんだよ。苺はどっちの味方なんだよ?」

「どっちの味方でもないよ。だいたいね、六十過ぎのいい大人がさあ・・・

高校一年女子に向かって『どっちの味方だ?』ってさあ。

恥ずかしくないわけ?」

「全然」「何が?」源と誠は同時に答えた。

「だからね。孫みたいな年の子供の前でね・・実際隣の男の孫だしね。

マコちゃんは孫同然のわたしに、源爺は孫そのもののわたしにさ、

『どっちの味方だ?』とか大きな声出してさ。

恥ずかしくないのって」

「ない」「ない」源と誠はまた同時に答えた。

「・・・・・」

二人の口論を無視して麦茶を飲みながらテレビの野球中継を見ていた苺は

テレビの横の壁にかけてあった色紙に目がいった。

「なにアレ?」

「ん・・?」

「テレビの横のアレはなんなのって聞いてんの」

「あっ。あれか。あれはほら・・言葉堂本舗で作った色紙だ」

苺の声につられて色紙をみた源がゲラゲラ笑い出した。

「だーかーら。なんなのアレって聞いてんの。

あの言葉はなんなのって、わたしは聞いてるの」

「人間はな、引込みじあんはいけねえなって…」

「・・・・・」

「自分の得意技をバンバン出してドカドカ賑やかにいくぞって」

「・・・・・」

「もう出し惜しみなしだぞって」

「・・・・・・」

壁に掛かっていた色紙には『能ある鷹の爪』と書いてあった。

顔を真っ赤にして笑っていた源は鞄から色紙を取り出すとカウンターの上に置

いた。色紙の文字を読んだ誠は飲んでいたビールを吹き出してゲラゲラ笑い出

した。苺は口の中の麦茶を飲み下すと大きな溜め息を吐いた。

『自我自賛』と色紙には書いてあった。

「自分の精神をさ・・俺のハートをさ、自ら褒めるんだ。

もっと自信をもって堂々と生きようぜってな・・」

苺が源の話しを途中で切った。

「あのさ。二人とも子供の頃から謙虚じゃないってのが今よーく分かった。

あのね二人はね仲良しじゃない同じなんだ。

源爺とマコちゃんはね精神的双生児だよ」

「・・・・・」「・・・・・」

「オレがオレがの自己主張ばっかのオレオレ色紙だ」

ふいに店の戸が開く音が聞こえた。入ってきたのは言葉堂本舗の男だった。

顎と首の区別かつかないくらい太った、映画「紅の豚」のポルコ・ロッソのよ

うな男だった。太った風貌だけじゃない。白い麻の三つ揃いスーツに赤いネク

タイを締め丸い黒サングラスにパナマ帽を被ったところはポルコそのものだっ

た。男はカウンター席に座わりパナマ帽をとりサングラスを外して禿頭を右手

で掻いた。源は慌てて色紙を鞄にしまい、誠はそそくさと色紙を壁から外した。

照れる・恥ずかしがる心は二人にもあることを確認して苺は笑った。

「ミントジュレップをくれ。砂糖は少なめに。控えてるんだ」男は言ってゲラ

ゲラ笑った。

誠はグラスを出し砂糖とソーダを入れ、スプーンで潰して香りを出したミント

を加えてよくかき混ぜた。布でくるんだ氷を麺棒で叩いて砕いた。バーボンを

注いだグラスに砕いた氷を入れ手早くステアしてカウンターに置いた。

「面白い商売だな」誠は瓶ごとビールを飲みながら言った。

「まあな。人間の言葉に興味があるんだ。

人を傷つけもするが救うこともする言葉にな。

それと美味い酒が好きなんだ。これは良い出来のミントジュレップだ」

男が源と苺の皿を見て、オレにも同じものをくれというので誠は作ってだした。

「それはズッキーニだ。胡瓜じゃないぞ」源が自慢気に言った。

「知ってるけど」男は怪訝な顔で源に頷いてから苺に話しかけた。

「お嬢ちゃん。アンタは幸せだ。この二人は良い男たちだ。

シンプルな言葉を吐くシンプルな男たちだ」

源と誠はしまった色紙を出そうとした。

「もう。出さなくていい。

この二人はね・・複雑が苦手なだけなの」

「お嬢ちゃん。言葉も音楽も生き方も・・シンプルが一番だぜ」

「いい。『ここではあなたのお国より、人生がもうちょっと複雑なの』」

苺は映画「紅の豚」のジーナの科白をさらりと言った。

男はそれを聞いてゲラゲラ笑って言った。

「『飛ばねえ豚は、ただの豚だ』

お嬢ちゃんはいつか・・空を飛ぶかもしれない」

「ええっ。空を飛ぶ前に豚になっちゃうのは嫌だ」

源が満面の笑顔で男に話しかけた。

「アンタ良いヤツだな。

ジブリの映画を観ろ!これが、オレの教育方針だ」

「ロックを聴け!苺にいつも言ってるんだ」誠も負けずに言った。

「なんてシンプルな教育だ。お嬢ちゃんはやっぱり幸せものだ」男のゲラゲラ

笑いは止まらなかった。

「アンタ手品が得意なんだってな」笑いやむと男は隣の源に言った。

「ん・・。まあな」

男は「こんなのはどうだ」と言うと、ポケットから五百円硬貨を出してカウン

ターの上に置いた。そして硬貨の上に空のグラスを置いた。

と、その瞬間に硬貨はグラスの中へ移動した。しかも硬貨は裏返っていた。

誠と苺が感心して「ほう」と言うと、男は照れくさそうに笑った。

五分後に男は会計をして店を出て行った。

「見事な手品だった。でもあれくらいはなあ・・」誠の言葉に苺がかぶせた。

「源爺の手品のほうがもっと凄いよ」

男の手品を見てから黙っていた源が話し始めた。

「アイツのは手品じゃねえ」

「はあ・・じゃあなんだって言うんだ?」

「アイツは種も仕掛けも使ってなかった。

あれはトリックなしのマジックなんだ・・と思う。

魔法っていうかさ・・」

「えっ?」苺と誠が同時に声をあげたが源は答えず誠に言った。

「マコ。さっきしまった色紙を出してみろ」

誠は色紙を見て声をあげた「おお!」

色紙には手書きの文字が書き加えられていた「ロック」と。

源が出した色紙には「ジブリ」と書かれていた。

二枚の色紙どちらにも手書きのアルファベットが書いてあった「M」と。

「凄い!」苺が歓声をあげ、誠が「やるじぇねえか」と笑った。

源はまた黙ってしまった。

店を出た源と苺はオリオン横丁を並んで歩いた。

「苺。空を見ろ」言うと源は空にかかる月を頭上に伸ばした右の掌で覆った。

「いいか・・見てろよ」

源の右掌がスーッと前方に動くと頭上の月が消え、右掌を横に動かすとそこに

月が現れた。

「あのな。今苺が見たのはな・・実はトリックなしのマジックなんだ」

「・・・・・」

********

苺十六才、秋の夜。

食卓で苺は源がつくったカレーを食べていた。向かいに座った源は福神漬けと

ラッキョでビールを飲んでいた。

苺が浮かない顔でカレーを食べているのが気になって誠が聞いた。

「どうした・・まずいか?」

「ううん。ちょっと辛いけど大丈夫・・美味しい」

食べ終わると苺は学校の出来事を話した。

今日のクラスルームは映画のディスカッションだった。教師から指名された苺

が自分の推薦する映画について語り質疑に応答し、以後はフリートークとなった。

苺の推薦映画は「風の谷のナウシカ」だった。

担任の男性教師は熱烈な宮﨑駿ファンだ。

プロジェクターにつないだラップトップ・パソコンからキー・シーンを選んで

上映しながらプレゼンテンショーンした。

苺が話すのを中断し映像を流していたときのことだ。

数人の男子生徒が小声だがこう言ったのが苺の耳に届いた。

「ウゼー」

最初にナウシカを観たのが何歳なのか記憶がないくらいに幼い頃から観てきて、

共感し、楽しんできた苺は動揺した。

教師は目にうっすらと涙をためた。

「あのな苺。そいつがウゼーって思ったんなら、映画はそいつに届いたんだ。

けどな・・化学反応がおきなかったんだな」

「・・・・・」

「俺はこのカレーに隠し味としてニンニク、バター、唐辛子、砂糖、和風だし

を入れた。いいか。いくら隠し味を入れても苺の身体や心と化学反応しなか

ったらオマエはこのカレーを美味しいと感じない」

「味覚は個人によって違う」

「まあ・・本当に美味しいものは多くの人にとっても美味しいんだけどな」

「うん」

「それとな。映像は個人の心理も影響するんだ」

「・・・・・」

「人は見たいモノを見る。人は見たいように見る。」

「うん?」

「そして。人は見たいモノが見える。聞きたいモノが聞こえる」

「うん・・?」

「『心理のバイアス(偏向)』っていうんだけどな。

物事をネガティブに悲観的に捉える傾向の人っているだろ。

逆に何でも楽観的にポジティブに考える人もいるよな」

「いるね」

「いいか。映画の戦闘シーンでは視聴者の感情が揺れるだろ。

主人公が敵に勝つ爽快感や、戦闘の虚無感や、暴力の愚かさや・・

それぞれ個人によって違うだろ」

「うんうん。それなら分かる」

「それと個々とは別に多くの人に共通する心理のバイアスもあるんだ」

「偏向が共通するってある?」

「いいか。苺はこのカレーを食べたときどんな味に感じた?」

「カレー味だよ。そりゃカレーだもん」

「つまり多くの人が期待するカレー味にすると美味しく感じる。